ODS 1

A violência que o governo quer apagar

Milhares de brasileiras sofrem violência obstétrica, termo banido pelo Ministério da Saúde

Em maio deste ano, o Ministério da Saúde emitiu nota afirmando que o termo “violência obstétrica” seria abolido de normas e políticas públicas por considerá-lo inadequado. O despacho informa que havia “impropriedade da expressão no atendimento à mulher, pois acredita-se que tanto o profissional de saúde quanto os de outras áreas não têm intencionalidade de prejudicar ou causar dano”.

A decisão do ministério causou polêmica. A Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos e o Ministério Público Federal (MPF) – entre outros órgãos e instituições -manifestaram publicamente sua discordância. O MPF lembrou que violência obstétrica é “uma expressão já consagrada em documentos científicos e legais”. O Conselho Federal de Medicina defendeu o veto: “o uso dessa expressão agride a comunidade médica”. Mas tirar a palavra dos documentos não apaga as lembranças da violência sofrida.

LEIA MAIS: Violência obstétrica pode atingir uma em cada quatro brasileiras

LEIA MAIS: Sem medo do parto natural

Numa madrugada de 2009, a fisioterapeuta Valesck Carvalho, de 31 anos, pegou uma hora e meia de estrada viajando de Itabaiana (PB) a João Pessoa para dar à luz sua filha Júlia na Maternidade Cândida Vargas, na capital paraibana. “Tinha medo do que poderia acontecer lá na maternidade da minha cidade, porque já havia estagiado lá e sabia que eles faziam episiotomia (incisão na área muscular entre a vagina e o ânus, para ampliar o canal de parto) e usavam ocitocina sintética (hormônio produzido para aumentar as contrações uterinas) como procedimentos de rotina”, conta.

Valesck relata que o médico plantonista da madrugada fez diversos toques dolorosos ao chegar ao hospital e durante o trabalho de parto, forçando seu colo do útero para acelerar o parto. “O toque na admissão é algo comum, mas depois ele forçou meu colo do útero, sem minha autorização, o que me causou muita dor. Em cinco horas, foram mais de oito toques”, lembra. “Esse toque no colo do útero pode descolar membranas e agilizar o parto”.

[g1_quote author_name=”Renata Reis” author_description=”Ginecologista, obstetra e integrante da Global Doctors for Choice” author_description_format=”%link%” align=”left” size=”s” style=”simple” template=”01″]

Podemos definir violência obstétrica como a apropriação do corpo e dos processos reprodutivos das mulheres por profissionais de saúde, através do tratamento desumanizado, abuso da medicalização e patologização dos processos naturais, que causam a perda da autonomia e da capacidade das mulheres de decidirem livremente o que será feito sobre seus corpos. Essa violência pode ser verbal, física, psicológica, em mulheres grávidas, em trabalho de parto, em situação de perda fetal e no puerpério

[/g1_quote]De acordo com capítulo IV do Código de Ética Médica 2018, artigo 22, “é vedado ao médico: deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte.” A Diretriz Nacional de Assistência ao Parto Normal, do Ministério da Saúde, recomenda ainda que o toque deve ser feito apenas de quatro em quatro horas, se houver alguma preocupação com o progresso do parto ou em resposta aos desejos da mulher, depois da palpação abdominal e da avaliação de perdas vaginais.

Gostando do conteúdo? Nossas notícias também podem chegar no seu e-mail.

Veja o que já enviamosValesck também recorda do descumprimento da Lei do Acompanhante, de 2005, por parte da equipe médica que a atendeu. A mãe dela quase foi impedida de ficar ao seu lado, em desrespeito à legislação, que determina que os serviços de saúde do SUS (Sistema Único de Saúde), da rede própria ou conveniada, são obrigados a permitir à gestante o direito à presença de acompanhante durante o período de trabalho de parto e no pós-parto.

Por fim, a médica disse a Valesck que iria dar o “ponto do marido”, referência à sutura da episiotomia que aproveita o procedimento para “apertar” a entrada da vagina a fim de aumentar o prazer dos companheiros. “Passei anos sentindo dores durante a relação sexual”, desabafa. Procurada, a secretaria municipal de saúde de João Pessoa diz que não pode responder pelo caso relatado por Valesck, porque o município tinha outra gestão à época. Mas afirma que a prefeitura tem realizado ações para qualificar profissionais e que o Instituto Cândida Vargas tem presença de doulas, incentivo ao parto natural e redução de cesáreas desnecessárias.

Para especialistas, a experiência de Valesck é um caso evidente de violência obstétrica – mesmo que o Ministério da Saúde insista em apagar a expressão dos documentos oficiais. Para a ginecologista e obstetra Renata Reis, membro da Global Doctors for Choice, a violência obstétrica se dá de diversas formas. “Podemos definir violência obstétrica como a apropriação do corpo e dos processos reprodutivos das mulheres por profissionais de saúde, através do tratamento desumanizado, abuso da medicalização e patologização dos processos naturais, que causam a perda da autonomia e da capacidade das mulheres de decidirem livremente o que será feito sobre seus corpos. Essa violência pode ser verbal, física, psicológica, em mulheres grávidas, em trabalho de parto, em situação de perda fetal e no puerpério.” Afirma a médica, também ministrante do curso de capacitação em violência obstétrica da ONG Artemis, que trabalha na prevenção e erradicação de toda a forma de violência contra mulheres.

Números: poucos e preocupantes

Mesmo antes do Ministério da Saúde anunciar que ia retirar a expressão violência obstetrícia de seus documentos, os estudos sobre o tema já eram poucos. A pesquisa Nascer no Brasil, primeiro levantamento nacional sobre parto e nascimento no país, foi realizada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com 23 mil mulheres de 191 municípios brasileiros atendidas em 2011 e 2012.

Os dados são preocupantes sobre os diversos tipos de violência obstétrica, na visão da médica Maria do Carmo Leal, pesquisadora titular da Fiocruz. “Do total, 6% disseram que sofreram algum tipo de violência verbal, psicológica ou física, sendo mais frequente a violência psicológica e verbal, 2,7% e 2,4%, respectivamente. Esses valores, em termos populacionais, correspondem a quase 200 mil mulheres”, alerta a médica.

Os dados são preocupantes sobre os diversos tipos de violência obstétrica, na visão da médica Maria do Carmo Leal, pesquisadora titular da Fiocruz. “Do total, 6% disseram que sofreram algum tipo de violência verbal, psicológica ou física, sendo mais frequente a violência psicológica e verbal, 2,7% e 2,4%, respectivamente. Esses valores, em termos populacionais, correspondem a quase 200 mil mulheres”, alerta a médica.

Segundo a pesquisa, quase 20% das mães não receberam tratamento respeitoso, com clareza nas informações e decisão sobre seu tratamento. Essa porcentagem de mulheres também precisou procurar mais de uma maternidade para se hospitalizar. “A primeira dificuldade que elas encontram é para ter acesso a uma boa maternidade; depois vem a violência institucional, por meio de protocolos; a violência dos profissionais das maternidades, que quase sempre não estão preparados para acolher a gestante com respeito e, por fim, a violência obstétrica em si, que é quando, por exemplo, usam ocitocina sintética durante o trabalho de parto, fazem episiotomia, ou fazem uma cesárea desnecessária, para que seja mais cômodo para a equipe médica”, afirma o obstetra Thiago Saraiva, 35 anos, do Hospital das Clínicas e do Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (PE).

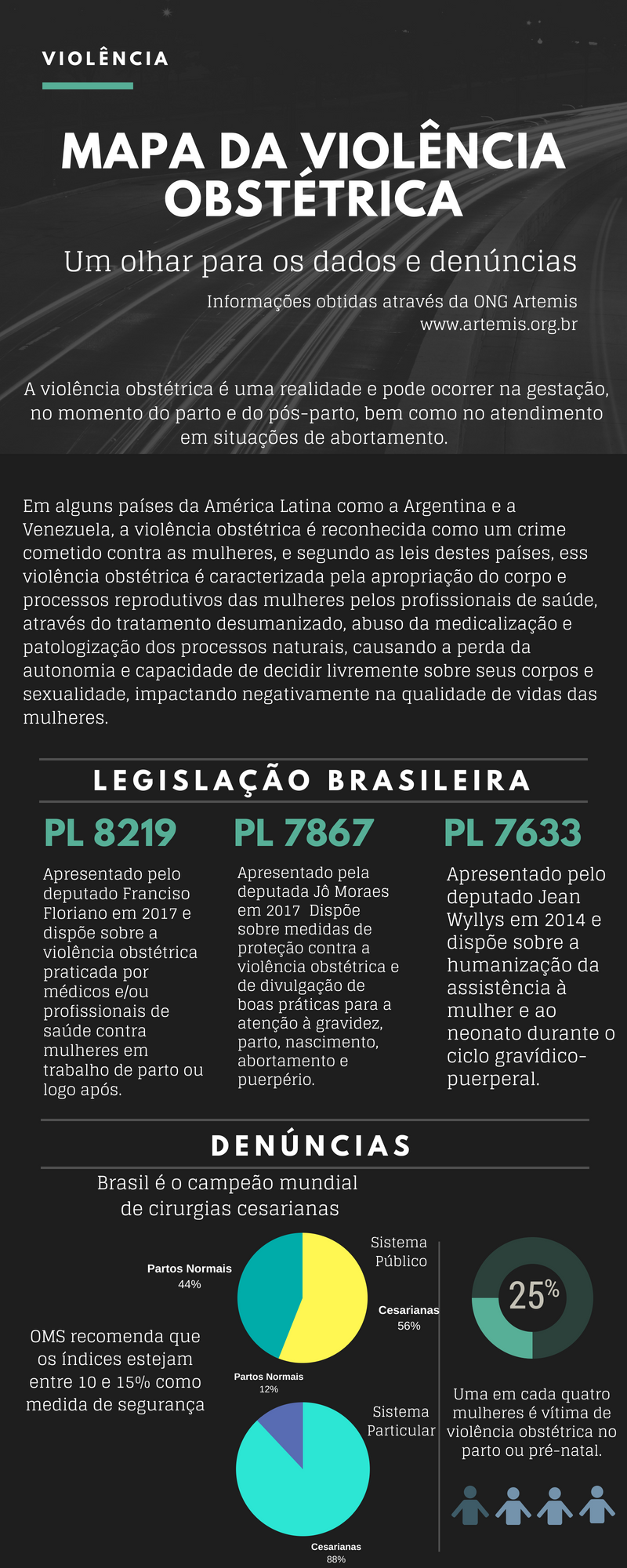

Cesáreas desnecessárias são outra preocupação nacional que não pode ser apagada dos documentos. De acordo com o DataSUS, 2,9 milhões de partos foram realizados no Brasil em 2017. Nos serviços de saúde públicos, 58,1% foram normais e 41,9%, cesarianos. Na rede privada, os partos cirúrgicos representam 83%, de acordo com a Agência Nacional de Saúde (ANS). A OMS (Organização Mundial da Saúde) recomenda, no máximo, uma taxa máxima de 15%.

[g1_quote author_name=”Ilka Teodoro” author_description=”Advogada licenciada, especializada em direitos da mulher. ” author_description_format=”%link%” align=”left” size=”s” style=”simple” template=”01″]

Apesar de não haver uma lei específica para violência obstétrica no Brasil, vários dos crimes que são cometidos contra essas mulheres estão previstos no Código Penal, como lesão corporal, constrangimento ilegal, injúria ou difamação. Tudo vai depender da dinâmica. É importante ainda lembrar que violência obstétrica não é erro médico. É violação de Direitos Humanos

[/g1_quote]A OMS lançou em fevereiro de 2018 uma cartilha com 56 recomendações para uma experiência de parto positiva, tanto para mulher quanto para o bebê. Entre as indicações, defende uma boa comunicação entre a equipe médica e a mãe, a presença de um acompanhante e o respeito à vontade da mulher em relação à posição que deseja parir.

A cartilha do órgão não indica, por exemplo, o uso de ocitocina, o descolamento de membrana, a Manobra de Kristeller (empurrar a barriga da mãe para o bebê sair mais rápido) e o corte do cordão umbilical logo após o nascimento (ainda há transporte de nutrientes importantes).

Subnotificação

A violência que o Ministério da Saúde deseja tirar de seus documentos já tem poucos registros porque não existe uma tipificação legal no Brasil. Há um grau elevado de subnotificação, porque grande parte das mulheres não sabe do que se trata. “Apesar de não haver uma lei específica para violência obstétrica no Brasil, vários dos crimes que são cometidos contra essas mulheres estão previstos no Código Penal, como lesão corporal, constrangimento ilegal, injúria ou difamação. Tudo vai depender da dinâmica. É importante ainda lembrar que violência obstétrica não é erro médico. É violação de Direitos Humanos”, explica Ilka Teodoro, advogada licenciada, especializada em direitos da mulher.

De acordo com as especialistas da ONG, a maioria das mulheres não se queixa porque não entende que procedimentos tão comuns nas maternidades são feitos quase sempre em prol da comodidade da equipe médica, e não da mulher e do bebê. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, o mesmo que elogiou a decisão do Ministério da Saúde, ainda não existe uma categoria para enquadrar violências sofridas pelas mulheres no parto como violência obstétrica. Os casos que chegam até o conselho já foram julgados previamente pelo Conselho Regional de Medicina de cada Estado e a maior parte ainda cabe recurso.

[g1_quote author_name=”Ministério Público Federal – SP” author_description=”Em recomendação ao Ministério da Saúde” author_description_format=”%link%” align=”left” size=”s” style=”simple” template=”01″]

Recomenda o Ministério Público ao Ministério da Saúde que se abstenha de empregar quaisquer ações voltadas especificamente à abolição do uso da expressão “violência obstétrica”, empregando, ao invés, ações voltadas a coibir as práticas agressivas, maus tratos e desrespeitos durante o parto, independentemente da intenção dos profissionais em causar danos

[/g1_quote]O CFM informa que, de janeiro de 2015 a junho de 2018, apenas dez médicos perderam suas licenças por crimes cometidos contra pacientes na área de ginecologia e obstetrícia no país. Nesses casos, podem ser incluídas diversas denúncias: assédio, erro médico, problemas com publicidade, entre outros.

Ilka Teodoro recomenda que toda mulher que sentir sofrer violência durante o parto deve buscar ajuda para denunciar na Defensoria Pública ou através de representante legal que tenha feito a capacitação na área ou por meio de um coletivo que faça esse acolhimento. Ela acrescenta ainda que há uma dificuldade do Judiciário em fazer um enquadramento dentro da legislação existente. “Os números são subnotificados, porque as mulheres estão muito fragilizadas para denunciar e também há uma falta de preparo para acolhimento dessas vítimas”, afirma a especialista em direitos da mulher – a ONG, desde 2015, capacita juízes, promotores e advogados do Brasil em relação ao tema. Já foram mais de 200 profissionais.

Punição na forma da lei

Se o Executivo decidiu apagar a expressão violência obstétrica de seus documentos, três projetos de lei (8219/17, do deputado Francisco Floriano; PL 7867/17, da deputada Jô Moraes; e 7633/14, do deputado Jean Wyllys), tramitam juntos na Câmara dos Deputados, para estabelecer as atitudes que devem ser enquadradas como violência obstétrica e quais seriam as punições previstas – de multa a dois anos de prisão.

Entre os casos de violência que podem passar a ser passíveis de punição, há recusa de atendimento, falta de anestesia, veto a acompanhante no parto, cesárea desnecessária, obstáculos sem justificativas ao contato de mãe e filho sem justificativa e a adoção de procedimentos desnecessários ou humilhantes.

Os textos afirmam também que são casos de violência outras práticas comuns relatadas pelas mulheres, como tratar a paciente de forma agressiva, ironizar ou recriminar quando ela grita, chora ou tem medo e manter uma paciente detenta algemada durante o parto.

Os projetos tramitam em conjunto e serão analisados por três comissões da Câmara: Educação; Seguridade Social; e Constituição e Justiça. Eles serão transformados em uma proposta única que, se aprovada pelas comissões, pode ser enviada ao Senado sem passar pelo Plenário da Câmara.

Existem países que já editaram legislação específica sobre violência obstétrica, como a Argentina e o México. No âmbito internacional, a legislação da Argentina (Lei 26.485/2009) define violência obstétrica como: “Aquela exercida pelos profissionais da saúde caracterizando-se pela apropriação do corpo e dos processos reprodutivos da mulher, através de um tratamento desumanizado, abuso da medicação e patologização dos processos naturais.”

Para a especialista em direitos da mulher. a aprovação da lei no Brasil implica na nomeação do problema: “Hoje temos um problema invisível e confundido com outras questões. Quando você nomeia, você facilita o reconhecimento da violência e, com isso, seu enfrentamento”, afirma Ilka Teodoro.

Em junho, o Ministério da Saúde reconheceu o direito das mulheres de usar o termo violência obstétrica, mas reiterou que continuaria sem usar a expressão. O secretário de Atenção Primária em Saúde, Erno Harzheim disse que há uma “falsa polêmica” em torno do tema. Em ofício ao MPF, ele afirmou que o ministério “reconhece o direito legítimo das mulheres em usar o termo que melhor represente suas experiências vivenciadas em situações de atenção ao parto e nascimento que configurem maus tratos, desrespeito, abusos e uso de práticas não baseadas em evidências científicas”.

O ofício assinado pelo secretário Harzheim era uma resposta a uma recomendação do MPF-SP para que o Ministério da Saúde “passasse a atuar para coibir casos de violência obstétrica em vez de proibir o uso do termo”. Na mesma semana, foi divulgada recomendação semelhante do Conselho Nacional de Direitos Humanos para o qual “ocultar o uso do termo violência obstétrica pode dificultar ainda mais a evidência da prática e apuração devida dos casos”.

Nem tudo está perdido

Valesck, entrevistada no início desta reportagem, teve uma experiência diferente no seu segundo parto em 2018: “Fiz todo meu pré-natal pelo plano de saúde e, depois de uma falsa indicação de cesárea, escolhi parir no Hospital da Mulher. Fui respeitada e pari do jeito que eu quis, na posição que eu quis, com o apoio do meu marido e de toda equipe”, disse. O Hospital da Mulher do Recife (HMR) foi inaugurado em 2016 e realiza cerca de 400 partos por mês, sendo cerca de 80% normais.

Também na capital pernambucana, a maternidade do Hospital Agamenon Magalhães (HAM) recebe apenas grávidas de alto risco. Lá as cesáreas eram quase sempre essenciais para a sobrevivência da mãe e do bebê. Com a implementação do Programa Parto Adequado, desenvolvido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, o Hospital Israelita Albert Einstein e o Institute for Healthcare Improvement, houve uma diminuição no índice de partos cesarianos.

O HAM foi um dos três primeiros do piloto do programa, junto com o Hospital Israelita Albert Einstein (SP) e o Sophia Feldman (MG). Ele conseguiu, desde 2017, um crescimento de 9,5% nos partos vaginais realizados na instituição, onde nascem cerca de 340 bebês por mês. A enfermeira obstetra Aline Carvalho se orgulha da diminuição de bebês na UTI neonatal. “Com a integração maior das equipes de obstetrícia e neonatologia e com o aumento dos partos naturais, que diminuem a prematuridade do bebê, nós conseguimos reduzir 63% das admissões na UTI neonatal”, explicou.

Últimas do #Colabora

Paula Passos

Jornalista, especialista em Marketing, com passagens pela TVU Recife, Portal LeiaJá e Rede Globo NE. Como repórter freelancer, escreveu para Ponte Jornalismo, #Colabora, Folha de São Paulo, The Intercept Brasil, El País e Revista Continente. Atualmente, pesquisa linguagens audiovisuais no mestrado em Comunicação na UFPE.