ODS 1

Resistência orgânica: indígenas na contramão da monocultura

Com produção de alimentos sem veneno para consumo próprio e a venda do excedente, indígenas constroem uma alternativa ao milho e à soja nas aldeias de Dourados (MS)

Com produção de alimentos sem veneno para consumo próprio e a venda do excedente, indígenas constroem uma alternativa ao milho e à soja nas aldeias de Dourados (MS)

Um grupo de 25 produtores indígenas caminha na contramão do agronegócio que impera dentro e fora das Terras Indígenas (TIs) de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Eles fazem parte do Projeto Ânimo (Ñande Retea’e, em guarani). Criado em maio de 2021 com fundos arrecadados em uma vaquinha virtual, seu objetivo é combater a fome e apoiar a produção de alimentos saudáveis, diversificados e sem agrotóxicos nas aldeias.

A iniciativa, que teve o pontapé do empresário Eduardo Moreira, é formada por ONGs e professores da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), além de agricultores, intelectuais e lideranças indígenas. Inicialmente, foram fornecidas cestas básicas, e, a pedido dos indígenas, disponibilizou-se maquinário, análise de solo e insumos, como sementes e mudas, para produções orgânicas nas TIs. Segundo a prestação de contas mais recente, os investimentos foram de R$ 420 mil até junho de 2022.

Todas as reportagens da série especial Agrotóxicos: uma praga do Brasil

Quero mostrar para a minha comunidade que é possível recuperar o meio ambiente e cultivar comida saudável. E que existe alternativa ao arrendamento

Um dos desdobramentos do projeto foi a criação de um núcleo de produtores agroecológicos indígenas na Associação de Produtores Orgânicos do Mato Grosso do Sul (Apoms). Parte da colheita indígena vai para o consumo das famílias produtoras enquanto o excedente é vendido ao público externo nas feiras agroecológicas da Apoms e por um aplicativo de cestas orgânicas. Para garantir a sustentabilidade do projeto, com a compra de equipamentos e insumos no futuro, 40% do dinheiro das vendas vai para o caixa do grupo.

Resgate ancestral

O programa também incentiva a aplicação, na roça, de saberes ancestrais indígenas. Uma de suas produtoras mais ativas, a indígena Cecília da Silva* pesquisa no mestrado as tradições guarani kaiowá na agricultura após ter estudado sistemas agroflorestais. Frente ao crescimento da monocultura na TI Panambizinho, em Dourados (MS), a partir de 2017, ela decidiu colocar os conhecimentos em prática plantando alimentos por lá.

“Quero mostrar para a minha comunidade que é possível recuperar o meio ambiente e cultivar comida saudável. E que existe alternativa ao arrendamento”, diz ela. Os resultados já são visíveis: as abelhas e borboletas, desaparecidas pelo avanço da monocultura e seus agrotóxicos, ressurgiram. “Desde que comecei a plantar, voltei a ouvir também o canto dos pássaros.”

O Panambizinho é um caso extremo.Quando os colonos pegaram aquela terra, era floresta alta, densa, cheia de madeiras de alto valor. Mas o governo devolveu aos indígenas, em 2005, uma terra nua, puro colonião e brachiaria [espécies de capim]

No entanto, plantar orgânico em um território 80% ocupado pela monocultura causa incômodo entre as lideranças locais. Uma delas é o capitão Valdomiro Oswaldo, que mantém cerca de 50 hectares de milho e soja por sistema de parceria no Panambizinho. “Os indígenas que estudam e falam mal da soja parecem entender do que falam, mas não entendem”, diz ele. “Quem é contra só fica aqui enquanto a gente deixar.”

Cecília e sua família chegaram a ser ameaçados de morte. “Disseram que iam queimar nossa casa e acabar com a plantação. Queimaram o local onde uma estufa do projeto seria instalada”, conta a indígena, que pediu uma medida protetiva ao Ministério Público Federal (MPF), mas ainda não teve retorno. “Com o arrendamento, estamos desonrando a memória dos nossos antepassados, que lutaram para ter essa terra”, reflete a pesquisadora, que busca resgatar tradições como o batismo do milho branco e a preservação de sementes crioulas, ameaçadas pelas transgênicas usadas na monocultura.

Gostando do conteúdo? Nossas notícias também podem chegar no seu e-mail.

Veja o que já enviamos“O Panambizinho é um caso extremo”, afirma Eliel Benites, doutor em Geografia pela UFGD, onde também é diretor da Faculdade Intercultural Indígena (Faind). “Quando os colonos pegaram aquela terra, era floresta alta, densa, cheia de madeiras de alto valor. Mas o governo devolveu aos indígenas, em 2005, uma terra nua, puro colonião e brachiaria [espécies de capim]”, explica o indígena guarani kaiowá.

Fui diminuindo aos poucos o milho e a soja até não ter mais nada. Mas, se fosse depender do Estado, eu ainda estaria no arrendamento

Apesar da comunidade ter lutado para que o governo apoiasse a recuperação da terra, nada foi feito, deixando o caminho livre para os arrendatários, que dão uma pequena taxa aos indígenas em troca de plantar soja e milho nas TIs. “As famílias que resistiram são ameaçadas a fazer parte desse sistema porque o arrendamento é ilegal, mas, se todo mundo faz, diminui a possibilidade de intervenção.”

Para Eliel, apenas a recuperação da cultura indígena pode permitir uma recuperação da terra. “Por isso, trabalhamos na perspectiva de revitalizar o tekoha [território onde os guarani kaiowá possam viver de acordo com a sua cultura]. Seja através da produção orgânica, como no Projeto Ânimo, seja na recuperação da mata ciliar e das bacias hidrográficas em outras iniciativas ambientais”, explica.

Em transição para os orgânicos

Apesar dos esforços em direção aos orgânicos, parte do terreno de Cecília ainda abriga monocultura. O retorno de R$ 36 mil da soja e do milho por ano engorda o caixa até que seja viável produzir apenas alimentos sem veneno. Para diminuir o impacto dos agrotóxicos na produção de alimentos, Cecília construiu uma barreira verde, com capiaçu e eucalipto, separando a plantação de alimentos, como repolho e alface, dos grãos.

O indígena Márcio Adriano Ramos Velazquez, da aldeia Jaguapiru, usou a mesma estratégia, comum entre os agricultores locais que querem deixar a monocultura. Após 20 anos de monocultivo pelo sistema de parceria, hoje ele planta somente alimentos orgânicos. “Fui diminuindo aos poucos o milho e a soja até não ter mais nada. Mas, se fosse depender do Estado, eu ainda estaria no arrendamento”, pontua, sobre os baixos investimentos públicos no plantio de alimentos.

Cercar a propriedade com barreiras grossas, com árvores de porte alto, pode proteger de aplicação terrestre de agrotóxicos, mas não de aplicação aérea

Márcio, que conseguiu comprar um trator e outros equipamentos após duas décadas de ganhos na monocultura, vê a produção de alimentos como um investimento mais seguro. “Eu vivia endividado. O prejuízo plantando alimento é bem menor. No ano passado, perdi dois hectares de mandioca e tive um prejuízo de R$ 2 mil. Se fosse soja, a perda teria sido de R$15 mil. Veneno, semente… É tudo muito caro.”

No sistema agroflorestal desenvolvido por ele, a criação de porcos ajuda na roça: os animais comem as ervas daninhas e adubam a terra, que passa por uma rotação de culturas. O produtor também segue a sabedoria de seus antepassados guarani nhandeva e kadiwéu, observando o ciclo lunar para plantar. “Mandioca, que é raiz, planto na lua minguante, e milho, na crescente. Não falha”. A mandioca, porém, ainda aparece com algumas manchas, segundo ele, pela proximidade das plantações de milho e soja na aldeia. Márcio prefere não reclamar para manter a boa convivência com a vizinhança e construiu uma barreira verde ao redor do seu terreno para diminuir o impacto externo do agrotóxico.

Solo fraco com monocultura

Em busca de transicionar para os orgânicos há dois anos, o casal Carlos Sebastião e Inaela Espíndola, da aldeia Bororó, sofrem com uma terra devastada após dez anos de monocultivo. A mandioca, quando dá, é fraca e chega a apodrecer no solo, reclama Carlos. Para Inaela, a culpa é do veneno usado ao longo de uma década. Resta comer o pouco de mandioca que ainda dá e vender galinhas e ovos através do Projeto Ânimo, dizem eles.

Segundo o biólogo e professor guarani kaiowá Cajetano Vera, o herbicida aplicado na folha da soja atrapalha no crescimento da raiz da mandioca. A produtividade em terras que passaram pela monocultura também pode cair pela metade, de acordo com o especialista. “Tudo isso vai minando ainda mais terras que já são escassas para a quantidade de moradores”, afirma. A Reserva Indígena de Dourados (RID), uma das mais populosas do mundo, reúne mais de 16 mil moradores em 3,4 mil hectares nas aldeias Jaguapiru e Bororó. A densidade demográfica na RDI é dez vezes maior do que na cidade de Dourados.

As abelhas e outros insetos polinizadores diminuíram muito na zona rural com a utilização de agrotóxicos como o Fipronil, extremamente tóxico à saúde humana e ao meio ambiente

Seu Carlos não vê a hora de acrescentar ao solo sua parte nas 2.250 toneladas de calcário entregues na RID pela Prefeitura. O insumo, que visa diminuir a acidez do solo, foi disponibilizado no Programa de Apoio às Comunidades Indígenas de MS (Proacim), do governo do estado. O investimento total de R$ 5,3 milhões prevê beneficiar 76 aldeias de 26 municípios com 15 mil toneladas do calcário, além de sementes de feijão, milho e abóbora.

Somente na RID, 3.241 famílias devem ser atendidas pela correção de solo em uma área de 1.080 hectares. O insumo foi depositado em alguns pontos da TI em maio, mas, até o fechamento desta reportagem, ainda não havia chegado aos produtores. A prefeitura, responsável pela distribuição, atribui a espera à complexidade do processo e entraves na liberação de verbas do programa. “Se tivessem trazido em junho, com as chuvas de agosto já teria penetrado no solo e estaria pronto para plantar”, lamenta seu Carlos.

Após o contato da reportagem, a Prefeitura de Dourados anunciou que a distribuição do calcário e das sementes na RID começaria na semana seguinte – a última de agosto – com previsão de conclusão em 90 dias. “Se para essa safra não fizer o devido efeito, o calcário vai estar incorporado para a safra seguinte”, justifica o secretário municipal da Agricultura Familiar, Ademar Roque Zanatta. Segundo ele, o programa prevê um excedente de produção indígena, mas não oferece transporte para escoar os alimentos para venda na cidade.

Outro problema enfrentado por Carlos é o acesso à água para irrigação da horta. Além de conter cloro, o serviço de água encanada não é constante: “ficamos quatro, cinco dias sem”, diz. Segundo Márcio Rogério Silva, professor da UFGD e um dos coordenadores do Projeto Ânimo, um equipamento em produção para resolver o problema tem entrega prevista para 5 de setembro. Na propriedade de Cecília, a perfuração já deu certo. “Furamos um poço e montamos o sistema de irrigação lá. A questão da água é dramática nas aldeias. Algumas pessoas chegam a ter que caminhar 8 km para conseguir”, diz ele.

Barreiras contra agrotóxicos

Ser uma gota orgânica em um mar de veneno não é tarefa fácil. O grupo enfrenta dificuldade para conseguir certificação por ter sua produção rodeada por monocultura e defensivos agrícolas fora e dentro das aldeias. “Cercar a propriedade com barreiras grossas, com árvores de porte alto, pode proteger de aplicação terrestre de agrotóxicos, mas não de aplicação aérea”, pondera o agrônomo Alberto Feiden, membro do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário (Sinpaf).

Mas até esse tipo de cuidado pode ser insuficiente, já que a água da chuva na aldeia está contaminada por defensivos agrícolas. Foi o que descobriu um estudo inédito feito por pesquisadores da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Pantanal, com financiamento da fundação alemã Heinrich Böll. Amostras de chuva da aldeia Jaguapiru contêm até oito tipos de agrotóxicos, segundo a pesquisa.

“Uma alternativa, de alto custo, seria uma estufa plástica para proteger da chuva, mas, se a irrigação também for com água contaminada, isso também não resolve”, afirma Alberto, para quem a situação, “extremamente complexa”, só seria completamente resolvida com a não utilização de agrotóxicos na aldeia e em seu entorno. O Projeto Ânimo tenta conseguir apoio do MPF para proteger áreas de produção orgânica da contaminação das propriedades vizinhas.

Somos parte da natureza, sem ela a gente não vive. A água corre no rio, como o sangue em nossas veias. Conviver com a alimentação é diferente de só comer. O Estado tirou isso de nós e agora nós estamos resgatando

Uma forma de diminuir o impacto do agrotóxico é o bio insumo, aponta Alberto, citando experiências de sucesso em seu uso para impedir o aparecimento de pragas nas lavouras tradicionais, reduzindo pela metade a aplicação dos defensivos e em 40% o custo com controle de pragas. No Paraná, a alternativa tem sido alavancada por entidades agrícolas. No estado vizinho, a correspondente seria a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), mas, segundo ele, nada de substancial foi feito pelo órgão até o momento. A Famasul não atendeu aos pedidos de entrevista da reportagem. “A monocultura é o carro chefe da economia do estado. Existem planos de produção orgânica e agroecológica, mas os recursos são baixos e não se apresentam seus resultados de forma transparente”, critica Alberto.

Outra dificuldade enfrentada pelos produtores orgânicos é o cultivo de árvores frutíferas e outras variedades dependentes de polinização. “As abelhas e outros insetos polinizadores diminuíram muito na zona rural com a utilização de agrotóxicos como o Fipronil, extremamente tóxico à saúde humana e ao meio ambiente”, diz Fernanda Savicki de Almeida, pesquisadora da Fiocruz em Campo Grande.

Segundo o biólogo Cajetano Vera, frutas como maracujá e laranja caem antes do tempo, devido ao uso de pó secante usado na soja. Dos 56 pés de maracujá plantados por ele com apoio do Projeto Ânimo, todos secaram por causa da aplicação durante a frutificação das árvores. O agricultor indígena Nelson Ávila da Silva não consegue mais plantar mamão e viu os pés de mexerica do quintal de sua mãe secarem – dos 25 só restaram quatro. “A casa dela é cercada por arrendamentos e fazendas”, explica o agricultor.

Tecnologia espiritual

Uma crítica que os agricultores orgânicos indígenas enfrentam é a de cultivarem espécies de plantas que não servem aos seus usos e costumes para atender ao mercado externo. Segundo a cosmologia guarani kaiowá, cada planta possui um dono, e nem todas elas podem ser cultivadas nos territórios sagrados. Cecília entende que o cultivo de hortaliças é importante para gerar renda, sendo uma alternativa economicamente e ambientalmente viável aos arrendamentos neste momento. Além disso, a horta serviria como transição à antiga cultura de coleta, que depende do crescimento de árvores de grande porte, o que deve levar pelo menos cinco anos. No seu terreno, além de rúcula, alface e repolho, crescem mudas de cedro, ipê e aroeira, árvores nativas e sagradas na cultura kaiowá.

O educador e agricultor kaiowá Anastácio Peralta, precursor no resgate do sistema agroflorestal nas aldeias e participante do Projeto Ânimo, mantém variedades de abóboras, tomate, milho e árvores de grande porte no Panambizinho. Recentemente, teve sucesso no cultivo de mbakuku, planta tradicional de seu povo, que há 60 anos não era vista na região. Seu objetivo é consolidar um berçário de sementes para espalhar a espécie pelos territórios.

“Somos parte da natureza, sem ela a gente não vive. A água corre no rio, como o sangue em nossas veias”, diz. “Conviver com a alimentação é diferente de só comer. O Estado tirou isso de nós e agora nós estamos resgatando”, completa ele, que denuncia a contaminação de água por agrotóxicos aplicados nas monoculturas existentes no Panambizinho, onde nem as margens de uma nascente escaparam do milho e da soja. “Estamos aqui para cooperar, não para destruir.”

O impacto ecológico da monocultura é grande, sofrem as nascentes, a biodiversidade, o clima, e o social também, já que fragiliza a família, reproduz a desigualdade e empobrece a nutrição, reverberando em doenças e perda de longevidade

Anastácio resgata a relação ancestral com a terra também na academia. Ele é autor da tese “Tecnologias espirituais: reza, roça e sustentabilidade entre os Kaiowá e Guarani”, produzida durante o mestrado em Educação e Territorialidade pela Faind. Seu plano é que a aldeia tenha uma universidade livre, conduzida de indígenas para indígenas, sobre ciência guarani kaiowá de preservação do meio ambiente. “É preciso educação para se comunicar com o jovem, para que ele perceba que o agronegócio está dificultando o futuro dele.”

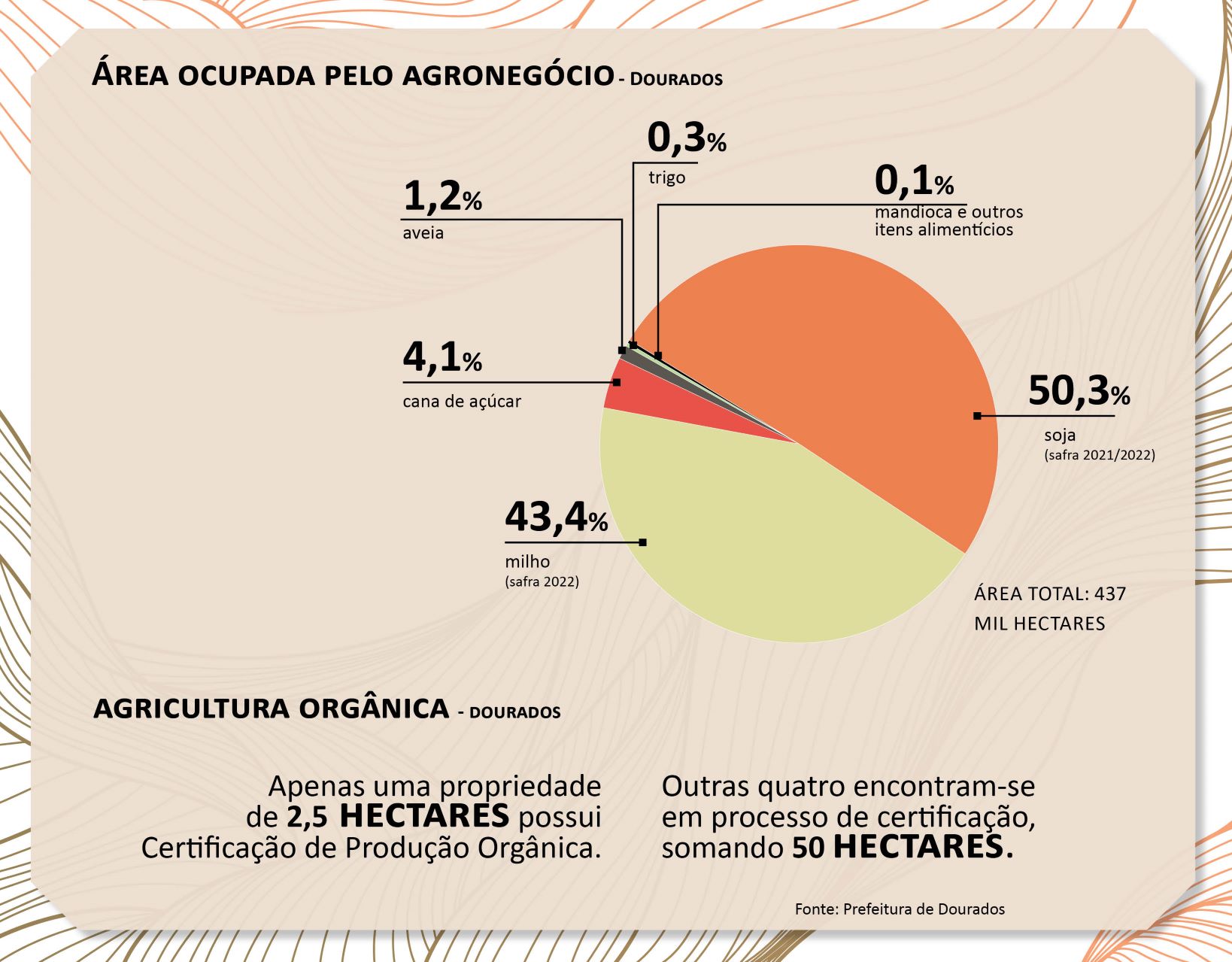

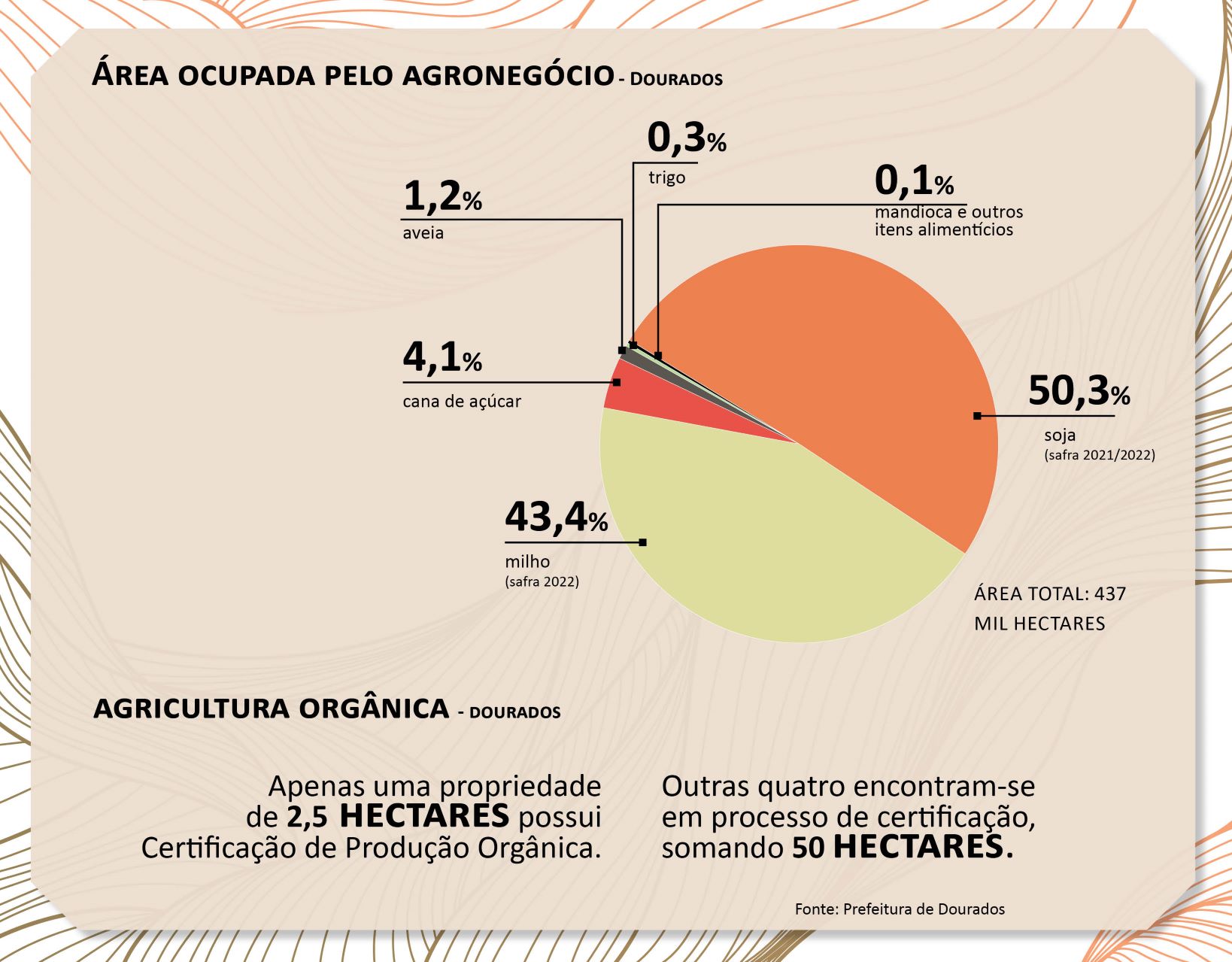

Eliel explica que a tradição milenar indígena tem uma perspectiva holística, baseada na coletividade, na fartura e em práticas ritualísticas de conexão com as divindades de cada espécie cultivada. “Essas características são desmontadas pela monocultura, que impõe a individualidade e tira a força da terra”, diz. “Os guarani kaiowá estão mergulhados no assédio do arrendamento, que se vende como caminho de ascensão econômica”, afirma Eliel. “Dourados é uma cidade sustentada para atender ao agronegócio.”

A soja e o milho tomam todo o espaço que, no território sagrado original, se dividia entre morar, produzir alimentos, caçar, pescar e manter rituais religiosos. “O impacto ecológico da monocultura é grande, sofrem as nascentes, a biodiversidade, o clima, e o social também, já que fragiliza a família, reproduz a desigualdade e empobrece a nutrição, reverberando em doenças e perda de longevidade.”

Raízes da desconexão

O incentivo para a monocultura de milho e de soja nos territórios indígenas do Mato Grosso do Sul como parte da expansão da fronteira agrícola nacional começou ainda na década de 1970, e recebeu financiamento público e privado. O pacote incluía acesso a tratores, sementes e, é claro, agrotóxicos. “Antes, não tinha veneno na aldeia. Os antigos rezavam as roças e as pragas nem chegavam perto”, conta uma produtora indígena, que preferiu não se identificar. “Hoje já não são muitos os que rezam assim.”

Veneno era comigo mesmo. Eu ia até o Paraguai comprar e aplicava no pasto quando não dava para carpir. Ficava com dor no braço e até hoje tenho manchas na pele

A desconexão com a tradição teve início na expulsão dos indígenas do Mato Grosso do Sul de seus territórios originários pelo Estado brasileiro para dar espaço ao cultivo da erva mate, ainda no século 19. Confinados em oito reservas devastadas pela agropecuária, os indígenas já não conseguiam coletar nem caçar. Com dificuldade de manter seu modo de vida nos espaços reduzidos das reservas e sem apoio para plantar alimentos, eles passaram a buscar trabalho fora das aldeias.

“Antigamente, as crianças acompanhavam a família na roça e eram responsáveis por certas tarefas”, conta o agricultor indígena Nelson Avila da Silva, da Jaguapiru. Com os responsáveis trabalhando fora, a cultura da roça, bem como outros aprendizados, deixaram de ser transmitidos. Aos 12 anos de idade, Nelson começou a trabalhar no corte de cana em fazendas do MS e, depois, se tornou peão. “Veneno era comigo mesmo. Eu ia até o Paraguai comprar e aplicava no pasto quando não dava para carpir”, conta. “Ficava com dor no braço e até hoje tenho manchas na pele”. Foi quando decidiu dar um basta nos agrotóxicos e partir para o ramo da construção.

Há quatro anos, entrou no curso de educação no campo da Faind, onde tomou ainda mais consciência sobre os riscos dos agrotóxicos e começou a trabalhar com agroecologia. “Produzo de tudo sem veneno: tomate, cebola, abóbora, arroz, feijão… Faz dois anos que nem sei o que é supermercado”, conta, orgulhoso pela reconquista da autonomia alimentar. O próximo objetivo é organizar a produção da aldeia, junto ao Projeto Ânimo, para fornecer alimento na merenda escolar das aldeias de Dourados.

Caminhos possíveis

Projetos para expandir o sistema agroflorestal e a educação ambiental nas aldeias não faltam: uma casa de sementes em uma escola da Jaguapiru armazena 145 variedades de espécies. Por lá, também há uma horta orgânica. Na mesma aldeia, um viveiro conta com 500 mudas de plantas nativas e medicinais para reflorestar os territórios e suas nascentes. Há ainda o plano de instalar uma estufa no local. Cajetano vislumbra, para o futuro, a criação de um banco de alimentos na aldeia com excedentes das roças e cortes de carnes descartados por grandes frigoríficos.

O Projeto Ânimo, em sua segunda etapa, busca apoiar o processamento dos alimentos com maquinário, para agregar valor aos produtos indígenas. Com a chegada de mais parcerias, também existe a possibilidade de criar um fundo de financiamento voltado à agricultura indígena. Ainda assim, para o coordenador Márcio Rogério, “o projeto ajuda, mas a solução é o Estado”. O professor critica os programas públicos de agricultura que se limitam a doar sementes e calcário, sem garantir um modelo auto suficiente de plantio aos indígenas. “É uma política fragmentada e sem diálogo”, afirma. Segundo ele, uma “política verdadeira” deveria envolver renda mínima provisória, moradia digna, acesso à saúde, ao saneamento básico e à água potável, análise de terra, correção e adubação, abertura de canais de comercialização e apoio logístico para escoar a produção. “Isso com suporte sistemático”.

Eliel concorda que falta política pública para incentivar a produção de alimentos orgânicos no Mato Grosso do Sul, onde o investimento no agronegócio impera. Para Olácio Mamoru Komori, diretor da Apoms, uma solução seria investir o ICMS Ecológico no fortalecimento da produção orgânica nas aldeias. O mecanismo usa um conjunto de critérios ambientais para ratear entre os municípios recursos financeiros arrecadados pelo Mato Grosso do Sul.

Dourados recebe a quarta maior fatia, já que 70% do imposto se refere ao componente Unidades de Conservação (UCs) e Terras Indígenas (TIs), ou seja, municípios com mais áreas de TIs e UCs garantem maiores parcelas do benefício. A aplicação do imposto é fiscalizada pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente e acompanhada pelo Ministério Público Estadual. Não é obrigatório investir o valor arrecadado nas TIs e UCs. Questionada pela reportagem, a Prefeitura de Dourados não esclareceu onde foi aplicada sua parcela do ICMS Ecológico deste ano, que chegou a R$ 899 mil.

Para completar o rol das soluções, Cecília diz que é preciso tirar Jair Bolsonaro do poder. O atual presidente, declaradamente contrário aos direitos indígenas, estimula o arrendamento e outras ocupações econômicas nos territórios pelo Brasil. “Temos que ocupar nosso espaço na política através de candidaturas indígenas”, sugere. A agricultora se assusta ao ver sua aldeia seguindo o mesmo rumo do povo Xokleng, que perdeu suas terras em Santa Catarina para arrendatários. Mais um motivo para seguir na contramão da monocultura. “Olha aquelas plantas ali”, diz ela, apontando para as mudas de manga e cedro. “Elas estão resistindo igual a mim”.

* O nome foi alterado a pedido da entrevistada para preservação de identidade

**Esta reportagem foi financiada por uma bolsa promovida pela Alter Conteúdo Relevante e pelo #Colabora, em parceria com a Fundação Heinrich Böll, para promover e aprofundar o debate sobre o uso de agrotóxicos e suas consequências.

Apoie o #Colabora.

Queremos seguir apostando em grandes reportagens, mostrando o Brasil invisível, que se esconde atrás de suas mazelas. Contamos com você para seguir investindo em um jornalismo independente e de qualidade.

Outras matérias do especial Agrotóxicos: uma praga do Brasil

Relacionadas

Martina Medina

Martina Medina é jornalista independente com mais de dez anos de profissão e formada pela USP. Seu trabalho é focado em comunidades originárias e tradicionais, gênero e meio ambiente. Produz reportagens investigativas sobre esses temas por meio do apoio de bolsas nacionais e internacionais. É colaboradora em diversos veículos de imprensa como editoras Globo e MOL, e já passou pelas redações da Band, UOL, Folha de S. Paulo, Abril, Trip, Jornal Joca e Vida Simples.