ODS 1

Comunidade quilombola do Curiaú, situada em área de preservação perto de Macapá: território e seu rio ameaçados pelo despejo de esgoto não tratado (Foto: Wikicommons)

No Amapá e Pará, quilombolas sofrem com a ausência de saneamento básico

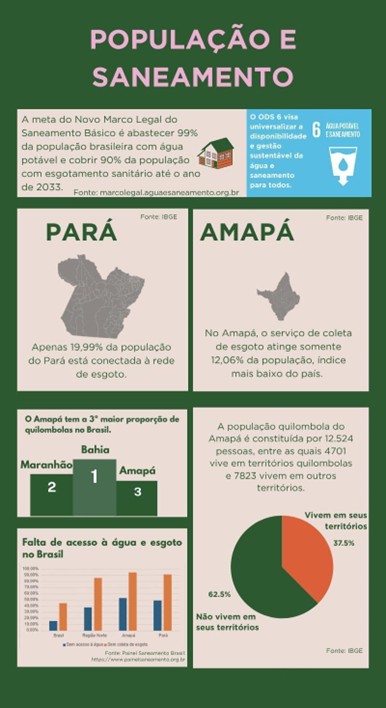

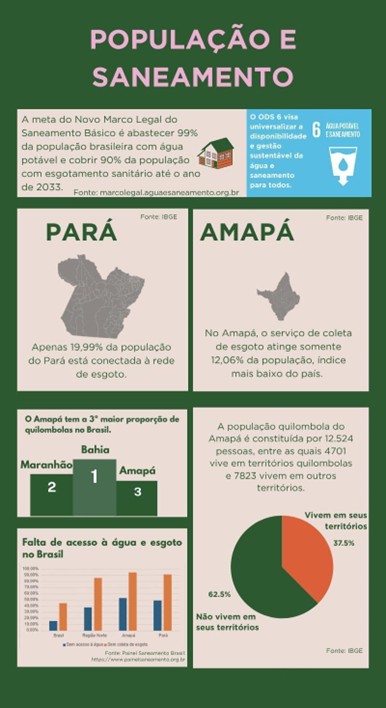

Percentual de domicílios conectados à rede de esgoto é de apenas 12,06%, no Amapá e 19,99% no Pará. Estados possuem a maior população quilombola da Amazônia Legal

Os primeiros quilombos surgiram no Brasil ainda no século XVI como mecanismo de luta e resistência à escravidão. Historicamente, esses territórios, formados hoje por remanescentes de escravos, continuam marcados pela exclusão e negação de direitos fundamentais, como é o caso do saneamento básico. Dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que 90% da população dos territórios quilombolas sofrem com estruturas precárias de saneamento. Os números mostram que 21,89% da população quilombola enfrenta a ausência de saneamento básico adequado, uma realidade 7,5 vezes mais grave do que a de outros grupos sociais no Brasil. Nesta reportagem, mostramos os impactos e as estratégias adotadas por moradores de quatro comunidades quilombolas do Norte do país para lidar com esta realidade: as áreas de Curiaú e Kulumbu do Patuazinho, no Amapá, e os territórios de Itacuruçá e Igarapé Preto, no Pará.

Leu essas? Todas as reportagens da série especial Vozes da Amazônia na COP30

Além do histórico de resistência e luta para manter a cultura e identidade afro-brasileira, uma triste característica aproxima esses territórios: a carência de fornecimento de água potável e de esgotamento sanitário, além da falta de manejo dos resíduos sólidos, de limpeza urbana e de drenagem de águas pluviais. Serviços públicos básicos que, se mal geridos, impactam o meio ambiente, a saúde e o bem-estar da população.

Gostando do conteúdo? Nossas notícias também podem chegar no seu e-mail.

Veja o que já enviamosNem as belas paisagens de um rio amazônico que cria campos alagados e grandes lagos, povoados por plantas aquáticas e cercados pela floresta de várzea, com diferentes tonalidades de verde, escondem a realidade que afronta a comunidade quilombola do Curiaú, na região do rio que leva o mesmo nome, a apenas 14km do centro de Macapá, capital do Amapá, e que integra a bacia hidrográfica da foz do Amazonas. A comunidade, reconhecida em 1999 pela Fundação Cultural Palmares (FCP) como território quilombola, e seu rio são ameaçados pelo despejo de esgoto não tratado há décadas. De acordo com o Censo 2022 do IBGE, no Amapá, apenas 12,06% dos domicílios estão conectados à rede de esgoto, o índice mais baixo entre os estados brasileiros.

Estão acabando com os lagos, um lugar que serve para alimentar quilombolas, para lazer e até para turismo. A gente está sempre provocando o Ministério Público e outras instituições, mas vemos pouco resultado

A região do rio Curiaú, onde o quilombo está localizado, integra a Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Curiaú, criada em setembro de 1998, com o objetivo de conter a expansão urbana desordenada da capital amapaense sobre a bacia do rio e de seus ecossistemas. No entanto, a zona que deveria, de acordo com a legislação vigente (Lei nº 6.902/1981), garantir que medidas como a captação e o tratamento de esgoto fossem implantadas, não tem dado conta da demanda local, relegando aos cuidados dos próprios moradores a gestão do esgoto e coleta do lixo.

Atualmente, na comunidade, nenhum domicílio conta com coleta de esgoto. Segundo Maria Celeste da Silva, de 63 anos, moradora do Curiaú, a comunidade tem que recorrer ao uso de fossas sépticas, que são estruturas formadas por um tanque impermeável onde os resíduos são tratados com produtos químicos: “De forma individual, as famílias vão tentando resolver”, conta dona Maria.

Em 2016, o governo do Estado e a então Companhia de Água e Esgoto do Amapá (CAESA) iniciaram a construção de uma rede de escoamento de águas da chuva do bairro Ipê e do conjunto habitacional Mestre Oscar, na mesma região da comunidade quilombola, que desembocaria no rio Curiaú sem qualquer tratamento. Os quilombolas ficaram preocupados com a possibilidade de o esgoto sanitário também ser depositado nessa rede. Mesmo com os protestos e uma ação movida pela comunidade no Ministério Público Estadual (MPE), a obra foi concluída.

O que era preocupação virou realidade. Quase 10 anos depois, os moradores de Curiaú afirmam que não há somente água da chuva, mas outros resíduos sendo despejados no lago através da rede implantada pelo governo: “O estado não fiscaliza nada sobre isso. As pessoas descarregam o que quiserem no esgoto”, completa Joaquina Araújo, também moradora do quilombo.

Para Jozineide Araújo, presidente da Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil seção Amapá (OAB-AP) e ex-presidente da Associação dos Moradores do Quilombo do Curiaú (AMQC), o descaso com esta comunidade pode ser entendido como uma demonstração de racismo ambiental, conceito elaborado pela primeira vez pelo estadunidense Benjamin Franklin Chaves Jr. nos anos de 1980 para explicar a relação desigual em que comunidades marginalizadas são mais afetadas pela degradação ambiental: “Estão acabando com os lagos, um lugar que serve para alimentar quilombolas, para lazer e até para turismo. A gente está sempre provocando o Ministério Público e outras instituições, mas vemos pouco resultado”, alerta Jozineide.

Assim como em Curiaú, a cerca de 570 quilômetros de lá, uma situação parecida é vivida pelos moradores do Kulumbu do Patuazinho, no Oiapoque, extremo norte do Brasil. Com 355 habitantes, o território reconhecido como área quilombola pela Fundação Palmares, segue na luta pela regularização de suas terras pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Além de não terem ainda a garantia do direito de posse sobre suas terras, os moradores deste quilombo também não possuem água encanada ou coleta de esgoto.

“As dificuldades presentes na comunidade são as mais diversas. A começar pelas invasões, que acontecem frequentemente, dia após dia. Mas sofremos também com a falta de escola, a falta de posto médico decente, de coleta de lixo regular e uma energia elétrica de qualidade. Usamos um poço artesiano para a comunidade inteira. E o lixo das casas a gente manuseia tudo a céu aberto em um buraco e apenas queima”, explica Mauriano Furtado, presidente da Associação do Quilombo Kulumbu do Patuazinho.

O jovem, de 22 anos, conta que a comunidade costuma se reunir para debater sobre os problemas enfrentados no seu território e articular sobre os possíveis encaminhamentos e soluções. Mas ele acredita que o fortalecimento da sua luta viria com o reconhecimento do direito sobre a terra: “Mas, o que de fato iria resolver a situação da comunidade seria a demarcação da terra, pois a comunidade que habito possui certidão, possui estudo pelo INCRA, e acredito que o título definitivo ajudaria contra os confrontos e impediria a presença dos invasores de terra”.

Um problema crônico

Com a promessa de melhorias no sistema de abastecimento de água e da rede de esgotos, o governo do Amapá concedeu em 2021, os direitos de administração e exploração dos serviços da Companhia de Águas e Esgoto do Amapá, a CAESA, para um consórcio liderado pela Equatorial Energia, o Consórcio Marco Zero, após um leilão. A proposta vencedora levou a estatal por R$ 930 milhões pelos próximos 35 anos. Após a privatização, a CAESA foi rebatizada e hoje quem responde pelo setor é a Companhia de Saneamento do Amapá (CSA).

O professor da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) Alaan Ubaiara argumenta que a privatização prejudica a universalização dos serviços de água e esgoto, porque o setor privado não encara o saneamento como uma necessidade, mas como uma forma de ter retorno financeiro: “Pelas características da zona rural, não teria esse retorno, porque as populações são muito dispersas e às vezes localizadas em pontos de difícil acesso. Além do elevado custo de manutenção”.

Sem o retorno financeiro esperado, o que seria solução se transformou em um problema possivelmente maior. De acordo com a Defensoria Pública do Estado, a CSA tem interesse em rescindir o contrato já que as más condições de saneamento do Amapá “são um problema crônico e não há retorno financeiro para a empresa”. Para o professor Alaan Ubaiara, da UNIFAP, o raciocínio deveria ser outro: “Saneamento básico é saúde. É mais econômico fornecer água potável do que gastar com o sistema de saúde para tratar doenças causadas pela água contaminada”.

Uma realidade dura em estados vizinhos

A ausência ou carência de serviços de saneamento básico em territórios quilombolas também é uma realidade no Pará. O quilombo Igarapé Preto, na divisa entre os municípios de Baião, Oeiras do Pará, Bagre e Mocajuba, no baixo Tocantins, também carece desses serviços. Às margens da PA-156, na comunidade que, segundo estimativas, está ali há mais de 100 anos, a maioria das casas não tem coleta de esgoto adequada. Com isso, segundo os moradores, a água de cor escura do igarapé que percorre toda a extensão da vila e serviu de inspiração para o nome da comunidade, está comprometida. “A água do igarapé fica poluída, principalmente no inverno, e tem risco de doenças. Sem coleta e tratamento de esgoto, o mau cheiro é constante”, relata Amanda dos Santos.

Também no nordeste do Pará, o quilombo de Itacuruçá está localizado em uma região marcada pela presença de rios que, assim como os moradores da comunidade, também sofrem os impactos da falta ou precariedade dos serviços de saneamento básico. Rios como o Maratauíra, o Tauerá-açu e o Ipanema, que abastecem ilhas, igarapés, praias e baías da região, acabam recebendo esgoto doméstico da comunidade por conta da ausência de rede de coleta e tratamento.

Administrativamente vinculada ao município de Abaetetuba, a comunidade quilombola de Itacuruçá é dividida em três sub-regiões: Alto, Médio e Baixo Itacuruçá. Nossa equipe esteve nas sub-regiões do Médio e Baixo Itacuruçá, onde a realidade é semelhante: apesar de estar cercada de rios, não há fornecimento regular de água potável e nem rede de coleta de esgoto’ Moradora do Médio Itacuruçá, Maria Pinheiro, de 66 anos, explica que o abastecimento de água depende de um poço perfurado pelos próprios moradores. No entanto, o sistema de captação e distribuição é precário e frequentemente apresenta falhas, deixando a comunidade sem água por longos períodos. Em uma dessas ocasiões, a caixa d’água ficou exposta após perder a tampa, que foi levada pelo vento durante um temporal: “A gente sofre muito com a questão da água. Tem dias que a gente fica o dia inteiro sem água”.

Além do problema com a água, a realidade do esgotamento sanitário na comunidade também é de precariedade. A população do Médio Itacuruçá usa fossas absorventes, enquanto no Baixo são utilizadas fossas secas. De acordo com manual de Saneamento da Fundação Nacional de Saúde (FNS), a fossa seca possui revestimento, mas é indicada para uso apenas em banheiros que estão do lado externo da casa. Já a fossa absorvente é feita sem impermeabilização, ou com permeabilização parcial do solo e recebe diretamente o esgoto de toda a residência. É uma alternativa simples e de baixo custo, que vem sendo muito utilizada nos dois estados.

A falta de coleta de lixo é uma constante

Além dos moradores da comunidade, turistas que vão em busca de lazer no lago do rio Curiaú (AP) percorrem um trajeto marcado por um odor desagradável. Ao longe é possível avistar pilhas de lixo acumulado às margens da estrada que leva até a comunidade. Mas esse problema não está apenas na irregularidade da coleta de resíduos sólidos. De acordo com Joaquina Araújo, moradora do quilombo, pessoas que não pertencem à comunidade fazem descarte inadequado de lixo na estrada. “Quem mais provoca danos ambientais aqui dentro é o pessoal que vem de fora. Por se tratar de uma área rural, sentem-se no direito de jogar animais mortos e até pneus aqui”.

No Patuazinho (AP), a coleta regular de lixo, que deveria ser garantida pela prefeitura de Oiapoque, acaba sendo substituída pela queima do lixo realizada pelos moradores para evitar que vivam em meio aos rejeitos domésticos. Assim, os moradores costumam reunir todo o lixo acumulado durante a semana para ser queimado em um buraco no chão. “A gente manuseia tudo a céu aberto”, relata Mauriano Furtado.

O problema é que a incineração de resíduos plásticos a céu aberto libera gases tóxicos como dioxinas, furanos, mercúrio e bifenilos policlorados. Esses químicos são prejudiciais à vegetação e à saúde humana e animal. As dioxinas e os furanos contaminam as plantações, os cursos de água e chegam aos alimentos, podendo causar câncer, além de prejudicar a tireoide e o sistema respiratório. Já o mercúrio está relacionado ao desenvolvimento de distúrbios neurológicos, como tremores, fraqueza muscular e perda de memória.

No inverno amazônico, que vai de dezembro a maio, caracterizado pela alta incidência de chuvas, as pessoas não conseguem queimar o lixo. Marinalva Martins, presidente da Associação Remanescente de Quilombolas de Igarapé Preto e Baixinha (ARQIB), conta que nesse período as pessoas descartam os resíduos das residências em seus próprios quintais ou em outros pontos do território. “Quando vem a chuva, esse lixo, inclusive, vai até para o igarapé”, lamenta.

A queima do lixo parece ser uma espécie de tradição cultural para lidar com os resíduos nos territórios. Em Igarapé Preto (PA), esta prática se intensifica no período de colheita do açaí, de agosto a novembro. A queima do caroço deste fruto é feita dentro das vilas, às vezes até em pontos centrais, levando fumaça para todas as casas. A moradora Ana Lopes, de 79 anos, avalia que, com o passar dos anos, a quantidade de lixo aumentou devido às embalagens plásticas. Questionada sobre como era a comunidade antes, ela respondeu que “não existia tanto lixo, mas a gente queimava e continua queimando. Nós usávamos a água do igarapé para uso geral naquela época e o esgoto a gente nem sabia o que era”.

No Médio Itacuruçá, segundo os moradores, a coleta de lixo acontecia de forma quinzenal, mas atualmente a comunidade chega a ficar três semanas sem receber o serviço. Com isso, os dejetos se acumulam, “cai a chuva, empoça e dá muito carapanã (uma espécie de mosquito)”, explica a moradora Maria Pinheiro. Já no Baixo não há coleta alguma. Portanto, a comunidade também tem que queimar os resíduos sólidos e se organizar para fazer isso a cada duas semanas, com o lixo de todos os moradores.

A presidente da associação comunitária, Marinalva Martins, reconhece que é importante ter um trabalho de conscientização dos moradores, além da manutenção dos serviços de saneamento básico. “O apoio que a gente precisa tem que vir primeiro com oficinas e palestras de conscientização”, acredita a presidente da ARQIB. Os relatos dos moradores das quatro comunidades quilombolas reforçam a dificuldade que os governos têm enfrentado para implantar a Lei 12.305/2010, que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) com as diretrizes para o gerenciamento adequado dos resíduos e a erradicação dos antigos “lixões”. No entanto, o que se observa é que a implementação da lei esbarra em desafios históricos como a falta de infraestrutura, investimentos e políticas públicas voltadas principalmente a populações tradicionais e quilombolas, como é o caso das comunidades do Patuazinho e Curiaú, no Amapá, e Itacuruçá e Igarapé Preto, no Pará.

Um caminho possível

“Se hoje eu cuido do meio ambiente, futuramente ele cuidará de mim”, acredita Idelma Rodrigues, artesã quilombola. Ela faz parte do Coletivo Ubuntu, projeto de Educação Ambiental e identidade quilombola criado em 2024, com atuação no Baixo Itacuruçá. Pensado pelos educadores Lucivan Maciel e Diliane Maciel, pelo estudante de agroecologia Luciano Maciel e pela bióloga Priscila Torres, a iniciativa surgiu inspirada na urgência de debates sobre as questões climáticas e na COP 30, que será realizada neste ano em Belém. Segundo Lucivan, o objetivo é fazer educação ambiental e rememorar algumas práticas ancestrais da comunidade, como jogos e brincadeiras de matriz africana. “Desde que o projeto foi lançado, nós já tivemos atividades de compostagem, trilha ecológica e visita a um retiro de farinha”, conta o professor de educação física.

Na ocasião em que a nossa equipe esteve em Itacuruçá para realizar as entrevistas, um grupo de crianças participava de uma oficina de confecção de vasos de plantas com materiais que seriam descartados – mas que foram recolhidos em uma ação de coleta seletiva realizada pelo projeto. Em meio a garrafas de sabão líquido e amaciante de roupas, Idelma ensinava as crianças sobre reciclagem. Ela contou que o projeto pretende realizar coleta seletiva com constância dentro da comunidade, a fim de conseguir materiais reutilizáveis para as oficinas: “O que a gente não conseguir reutilizar aqui, a gente vai encaminhar para a cooperativa, na cidade de Abaetetuba, para que façam a reciclagem desses resíduos”.

Presença quilombola na COP 30

Neste ano, a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP) é sediada no Brasil e acontece em Belém (PA), entre 10 e 21 de novembro. De acordo com a tradição da COP, o país líder elabora cartas destinadas à comunidade internacional a serem divulgadas com meses de antecedência do evento, a fim de estabelecer os objetivos e prioridades que serão defendidas nas discussões. Publicada em 10 de março de 2025, a primeira carta do presidente da COP 30, o embaixador André Corrêa Lago, não cita os termos “racismo ambiental” e “afrodescendentes”.

Em resposta, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ), publicou uma carta direcionada ao Estado Brasileiro, ao Governo Federal e à organização da COP 30 exigindo que as vozes dos quilombolas sejam ouvidas neste espaço de discussão acerca do meio ambiente e que suas demandas sejam incluídas na conferência. A CONAQ também pede o reconhecimento formal dos afrodescendentes enquanto sujeitos políticos, como também dos saberes tradicionais quilombolas como importantes na construção de soluções para a crise climática.

Na segunda carta, publicada em 8 de maio pela presidência brasileira da COP 30, a palavra “afrodescendentes” é citada três vezes, enquanto “quilombolas” é mencionada uma vez e acende um alerta sobre a participação e os debates relacionados à questão da justiça social e ambiental. A presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB-AP, Jozineide Araújo, espera que as lideranças quilombolas possam ter voz na Conferência e afirma que a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas já está impactando diretamente territórios quilombolas do Amapá. “O que a gente espera da COP 30 é que haja um resultado e um compromisso dos governantes. Não adianta sentar na mesa, discutir e, ao levantar-se, esquecer dessas propostas. Isso, nós já estamos cansados de ver”, completa.

Reportagem de Elane Silva, Rafael Lédo, Kelvyn Gomes, Deivid Martins, Andrelly Couto, Mateus Chagas (UFPA), Iago Araújo, Clara Espíndola Fonseca, Yana Flávia, e Núbia Iacomini (UFF)

Outras matérias do especial Vozes da Amazônia na COP30

Relacionadas

Conexão UFF UFPA

O Conexão UFF – UFPA é um projeto que reúne alunos dos cursos de Jornalismo da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Federal do Pará para a produção de reportagens especiais, sob a coordenação das jornalistas e professoras Adriana Barsotti (UFF) e Elaide Martins (UFPA).