ODS 1

Tragédias como as do Rio Grande do Sul tendem a ser cada vez piores

Agravamento da crise climática, com chuvas mais intensas e derretimento de geleiras, afetará brutalmente as grandes cidades do mundo

A calamidade climática e ambiental que atingiu o Rio Grande do Sul (RS) em maio de 2024 é uma tragédia histórica e jamais igualada nos registros do povo gaúcho. São centenas de mortes e desaparecidos, milhares de desabrigados e milhões de pessoas afetadas pelas inundações, pela insegurança e pelas doenças que, infelizmente, acompanham este tipo de desastre.

Mais de 400 cidades do estado foram atingidas e, lamentável, vidas humanas e não humanas foram precocemente perdidas e dilaceradas. Miseravelmente, os prejuízos econômicos são monstruosos e incalculáveis até o momento. A recuperação e a retomada das atividades já começaram, mas o futuro é incerto, pois não é possível, simplesmente, reconstruir o que foi destruído e ignorar os riscos impostos pela nova realidade do aquecimento global e da emergência climática.

Leu essa? Refugiados sofrem xenofobia em abrigos no Sul: ‘fomos chamados de ignorantes e famintos’

Os desastres climáticos não são eventos locais e isolados. Ao contrário, são cada vez mais frequentes e globais. Em 2023, enquanto a Amazônia vivenciava a maior seca da história, o Paquistão foi atingindo por enchentes que deixaram mais de 1,1 mil indivíduos mortos e inundou um terço do país, afetando diretamente a vida de mais de 33 milhões de paquistaneses, com prejuízos econômicos bilionários.

Somente no mês de maio de 2024, concomitante ao sofrimento do povo gaúcho, trágicos fenômenos climáticos extremos atingiram vários países do mundo. No Quênia, as enchentes de maio deixaram quase 300 mortos e 75 desaparecidos, além de afetar quase 300 mil quenianos. Na Tanzânia, ao menos 155 pessoas morreram devido a inundações e deslizamentos de terra. Ao menos 50 pessoas morreram em uma nova onda de chuvas intensas e inundações no Afeganistão. Deslizamentos em Papua-Nova Guiné mataram pelo menos 670 pessoas.

Alagamentos causados pela chuva causaram muitos danos na região de Houston, no estado do Texas, nos EUA, com a área recebendo o equivalente a quatro meses de chuva em menos de uma semana. A temporada de incêndios na província de Colúmbia Britânica, no Canadá voltou com força total em maio de 2024, ameaçando repetir a calamitosa sequência de queimadas de 2023. Uma série de tornados atingiu a cidade de Temple, nos EUA, em maio. A temporada de furacões de 2024 deverá ser a maior da história.

Os inúmeros desastres climáticos do Brasil e do mundo seguem a cronologia das tragédias anunciadas. Somente em 2023, o Rio Grande do Sul teve três enchentes com mortes. Em junho, 16 pessoas morreram após um ciclone ter atingido o estado. Em setembro, outro fenômeno do tipo deixou 54 mortos. Em novembro, chuvas mais brandas mataram outras cinco pessoas. Ao todo, foram 75 mortes em 2023, menos da metade das mortes de 2024. Portanto, não faltaram avisos dolorosos e sofridos.

Gostando do conteúdo? Nossas notícias também podem chegar no seu e-mail.

Veja o que já enviamos

A ciência tem reafirmado persistentemente sobre os perigos e as consequências nefastas da superexploração da natureza e da poluição do solo, das águas e do ar. São mais de 50 anos de avisos que foram insistentemente ignorados ou negados. Em 1972 foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo. O Dia Mundial do Meio Ambiente – que é comemorado anualmente em 5 de junho em homenagem ao dia da abertura da Conferência de Estocolmo – visa conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação e proteção do meio ambiente.

Também em 1972 foi lançado o livro “Os limites do Crescimento”, elaborado por cientistas do Massachusetts Institute of Technology (Meadows et al, 1972) que alertava: “Se as atuais tendências de crescimento da população mundial, industrialização, poluição, produção de alimentos e diminuição de recursos naturais continuarem imutáveis, os limites de crescimento neste planeta serão alcançados algum dia dentro dos próximos cem anos. O resultado mais provável será um declínio súbito e incontrolável, tanto da população quanto da capacidade industrial” (p. 20).

Em 1986, o sociólogo alemão Ulrich Beck lançou o livro “Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade”, onde mostra que a civilização humana sempre experimentou conflitos entre a produção de riquezas e os riscos que delas emanam. Mas com o avanço das forças produtivas, na “modernidade tardia”, os danos ambientais passaram a se sobrepor em relação à distribuição de ganhos: “O que estava em jogo no velho conflito industrial do trabalho contra o capital eram positividades: lucros, prosperidade, bens de consumo. No novo conflito ecológico, o que está em jogo são negatividades: perdas, devastação, ameaças” (Beck, 2010, p.3).

São inúmeros os estudos que mostram a disjunção entre a cultura da exaltação do crescimento das atividades antrópicas e a capacidade de regeneração da natureza. O Rio Grande do Sul não foi exceção. Foi mais um a não respeitar os limites impostos pelo meio ambiente. A população do RS, segundo dados dos censos demográficos do IBGE, era de 435 mil habitantes em 1872, passou para 3,3 milhões em 1940 (na época da grande enchente de 1941) e chegou a 10,9 milhões de habitantes em 2022. Nas mesmas datas, a população de Porto Alegre passou de 44 mil para 272 mil e para 1,33 milhão de habitantes. Se fosse um crescimento demográfico respeitoso ao meio ambiente não haveria tantos riscos.

Porém, paralelamente ao crescimento da população e da economia, o RS destruiu progressivamente os seus dois grandes biomas: a Mata Atlântica e o Pampa. Segundo levantamento do MapBiomas, entre 1985 e 2022, o Rio Grande do Sul perdeu 22% de sua vegetação nativa. As matas ciliares dos grandes rios gaúchos foram praticamente eliminadas e as cidades avançaram sobre as planícies de inundação. A ocupação desordenada e invasiva não respeitou a dinâmica ecológica.

Em Porto Alegre o desrespeito ambiental foi ainda mais longe, com a ocupação urbana de ilhas e com os aterros do Guaíba. Desde os primórdios da formação da cidade, o desmatamento e a terraplanagem serviram para ampliar a atividade portuária e para dar espaço à construção de prédios como o Mercado Público, a prefeitura, a Casa de Cultura Mario Quintana, a rodoviária e o porto, conhecido hoje como Cais Mauá. Em 1969, o estádio Beira-Rio foi construído em um aterro à beira das águas fluviais e, em 2024, foi inundado.

Para agravar a situação que já era grave historicamente e ao invés de proteger a natureza e amenizar os impactos das catástrofes socioambientais, os diversos governos estaduais e municipais, tanto no executivo, quanto no legislativo, têm alterado a legislação ambiental para favorecer a infraestrutura urbana e a especulação imobiliária. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (PMDB) tinha como prioridade da sua gestão a derrubada do muro da Mauá em nome do “progresso” sobre a natureza e, evidentemente, não investiu adequadamente na manutenção do sistema de proteção da cidade.

O governador Eduardo Leite (PSDB), em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, reconheceu que os estudos apontavam a possibilidade de haver uma elevação no nível das chuvas que poderia causar grandes enchentes no estado, no entanto, não investiu mais recursos na prevenção porque “o governo também vive outras agendas” e que “a pauta que se impunha era a questão fiscal”. Por conseguinte, os milhões de reais que poderiam minorar o desastre municipal e estadual agora estão se transformando em bilhões de reais gastos para minorar a catástrofe das inundações.

Mas o Rio Grande do Sul é apenas um microcosmo de uma tendência que se reproduz na esfera planetária e se expandiu nos últimos dois séculos. O crescimento demoeconômico global, turbinado pelos combustíveis fósseis, gerou a atual crise climática que, infelizmente, vai se agravar nas próximas décadas.

Crescimento demoeconômico global e crise climática planetária

O homo faber (homem artífice) aprendeu a construir ferramentas para controlar o seu entorno e dominar a natureza ao seu proveito. O ser humano é diferente das abelhas e não possui uma relação simbiótica com a natureza. As abelhas se alimentam do néctar das flores, e, ao se alimentar, polinizam suas fontes de vida. Desta forma, a multiplicação das flores e das abelhas ocorre de forma simultânea, com benefícios mútuos. O ser humano, ao contrário, tem uma relação parasitária com a natureza, pois depende totalmente do meio ambiente para sua alimentação, vestuário, moradia e consumo, e, em troca, devolve resíduos e poluição.

Na maior parte da história da humanidade, a escala das atividades antrópicas era pequena e a natureza conseguia regenerar de forma rápida, mantendo a sustentabilidade dos ecossistemas e o equilíbrio climático. Porém, tudo mudou após a Revolução Industrial e Energética que passou a usar a energia extrassomática dos hidrocarbonetos para fomentar a produção em massa de bens e serviços, tornando incontornável e onipresente a pegada humana sobre o Planeta.

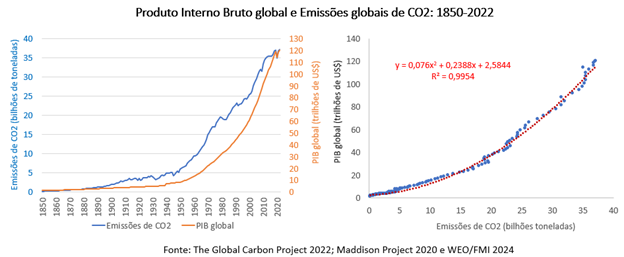

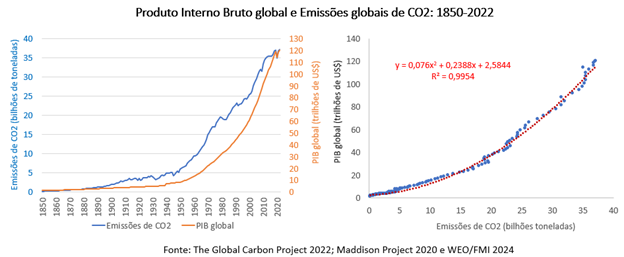

Os dois gráficos abaixo mostram como estão correlacionados o crescimento do PIB global e as emissões globais de CO2. O gráfico da esquerda mostra que o PIB global (preços constantes em poder de paridade de compra) era de US$ 1,5 trilhão em 1850, passou para US$ 8,5 trilhões em 1950 e chegou a US$ 120 trilhões em 2022. Em ritmo ainda mais acelerado, as emissões globais de CO2 passaram de 200 milhões de toneladas em 1850, para 5,9 bilhões de toneladas em 1950 e chegaram a 37 bilhões em 2022.

O Gráfico da direita mostra, de forma inequívoca, a correlação entre o crescimento da economia mundial e as emissões globais de dióxido de carbono. A função polinomial entre as duas variáveis indica que 99,5% da variabilidade das emissões de CO2 está associada, diretamente, ao crescimento econômico ao longo dos anos de 1850 e 2022.

Em consequência do aumento das emissões, a concentração de CO2 na atmosfera que manteve uma média entre 200 e 300 partes por milhão (ppm) durante mais de 800 mil anos, começou a subir no século XIX, atingiu 300 ppm em 1920, chegou a 310 ppm em 1950, registrou 400 ppm no ano do Acordo de Paris, em 2015, e marcou o recorde de cerca de 427 ppm agora em maio de 2024, conforme dados da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA, na sigla em inglês), dos Estados Unidos. Este crescimento exponencial da concentração de CO2 na atmosfera é um fato inédito na história da humanidade e nunca tinha sido visto nos últimos 14 milhões de anos.

Pelo Acordo de Paris as emissões de gases de efeito estufa (GEE) deveriam estar diminuindo, mas, ao contrário, continuam subindo e aumentando o efeito estufa. Isto contribuiu para o fato de termos 10 anos seguidos (2014 a 2023) de recordes de temperatura, sendo que a temperatura entre maio de 2023 e abril de 2024 ficou acima de 1,5ºC, a maior temperatura dos últimos 125 mil anos.

O aquecimento é global e, ao mesmo tempo, contribui para os diversos eventos climáticos locais, dependendo das correntes das águas marinhas e do ar. O aumento da temperatura dos oceanos aumenta a evaporação, possibilitando a ocorrência de chuvas extremas, como as que atingiram o Rio Grande do Sul. Concomitantemente, o aumento da temperatura global provoca a perda de gelo dos polos, da Groenlândia e dos glaciares, elevando o nível dos mares, o que dificulta o escoamento das águas para os oceanos. As inundações recordes que atingiram as cidades gaúchas de Pelotas e Rio Grande foram potencializadas pela dificuldade de escoamento das águas da Lagoa dos Patos, em um cenário de elevação do nível médio do oceano Atlântico.

Não é preciso ser profeta para saber que a continuidade do crescimento da população e da economia vai aumentar as emissões de gases de efeito estufa, vai provocar o aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera, vai aumentar a temperatura do Planeta, vai elevar o nível dos oceanos e vai provocar eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes e impactantes.

Mitigação e adaptação são essenciais. Mas, ao contrário, o mundo desperdiça US$ 2,4 trilhões em instrumentos de guerra e de destruição. Enquanto a máquina de acumulação de riqueza antrópica cresce, quase nada melhorou no meio ambiente global após o Acordo de Paris de 2015 e muito pouca coisa é esperada para a reunião de Cúpula do G20, a ser realizada em novembro de 2024 no Rio de Janeiro.

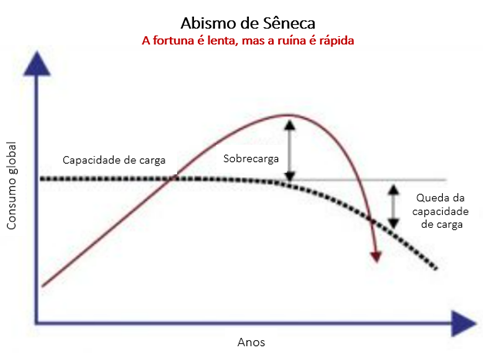

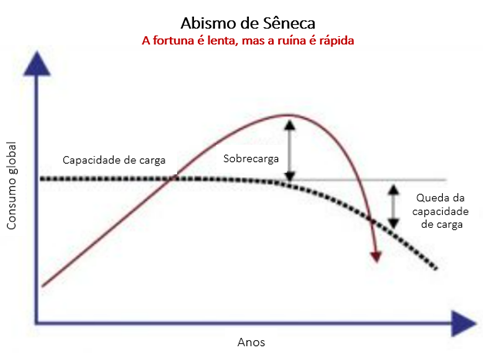

O Abismo de Sêneca e o Paradoxo de Giddens

A economia mundial cresceu 83 vezes entre 1850 e 2022 e o conjunto da produção de bens e serviços que, de forma desigual, se espalhou por todos os países, fez as atividades antrópicas ultrapassarem a capacidade de carga da Terra. Atualmente, a Pegada Ecológica global está cerca de 70% acima da Biocapacidade global da Terra. A sobrecarga cresce ano a ano de forma insustentável e se reduz a capacidade de carga, inviabilizando a continuidade do crescimento demoeconômico.

O “abismo de Sêneca” (“Seneca Cliff”) é um termo utilizado para descrever a tendência de alguns sistemas de entrar em colapso depois de ter atingido o seu pico máximo. O exemplo mais conhecido foi a queda do Império Romano que provocou grande retrocesso econômico e populacional. Como disse o filósofo romano Sêneca (4 a.C. – 65 d.C.): “Seria um consolo para a nossa fraqueza e os nossos bens se tudo ficasse arruinado com a mesma lentidão com a qual é produzida, mas, em vez disso, o aumento é gradual e a queda é vertiginosa”.

O Império Romano demorou séculos para atingir o seu auge, mas desmoronou de maneira rápida quando teve de sustentar custos muito elevados, apenas para manter o status-quo, além de investir enormes somas de dinheiro para resolver problemas de manutenção da máquina administrativa, sem retorno positivo. Estudos indicam que a seca e as alterações climáticas contribuíram para o colapso da civilização maia na América Central. No livro “Colapso, como as sociedades escolhem o sucesso ou o fracasso”, o escritor norte-americano Jared Diamond mostra como as mudanças climáticas e as alterações ambientais contribuíram para o colapso de diversas civilizações específicas ao longo da história.

No passado, a ultrapassagem da capacidade de carga era um evento localizado e restrito a determinados territórios do Planeta. O colapso era parcial. Mas a crise climática e ambiental atual é global, assim como a economia internacional possui uma cadeia produtiva que é globalizada e interconectada.

Portanto, existe perigo de um colapso ambiental global e essa possibilidade é amplamente reconhecida por cientistas e especialistas em meio ambiente. Assim, o termo “colapso ambiental” refere-se a uma situação em que os ecossistemas naturais não conseguem mais sustentar a vida como conhecemos, levando a graves consequências para a biodiversidade e a sociedade humana.

Sobretudo, o aquecimento global é a principal ameaça existencial à civilização humana e pode gerar crises alimentares, deslocamentos em massa de populações, conflitos por recursos e impactos severos na saúde humana. Por exemplo, somente o efeito da aceleração do derretimento da enorme plataforma antártica Thwaites – conhecida como a “Geleira do Juízo Final” – pode fazer o nível do mar subir um metro. Mas se a média da temperatura global ultrapassar os 2ºC, em relação ao período pré-industrial, o degelo será mais generalizado e o nível dos oceanos pode subir vários metros, afetando a vida de bilhões de pessoas que vivem em áreas costeiras.

Neste cenário, as grandes cidades do mundo seriam brutalmente afetadas. Cidades brasileiras como Santos, Recife e Rio de Janeiro perderiam bairros inteiros devido à combinação de chuvas mais intensas e aumento do nível dos oceanos. Partes de Porto Alegre e todos os municípios das planícies das margens da Lagoa dos Patos ficariam inviabilizados, definitivamente, pela conjugação destes dois fenômenos.

Todo este quadro de aumento dos riscos climáticos exigiria o aumento dos investimentos em mitigação e adaptação das mudanças climáticas, com ações urgentes e coordenadas da governança global. No entanto, como mostrou o sociólogo britânico Anthony Giddens, existem muitas dificuldades, no plano individual e institucional, para mobilizar forças e recursos sociais na direção do enfrentamento das ameaças postas pelo desequilíbrio climático e o crescente déficit ambiental.

A literatura utiliza o termo “Paradoxo de Giddens” para se referir à complexa relação entre a crescente percepção sobre os problemas ambientais e a inércia na adoção de medidas eficazes para enfrentá-los. Esse paradoxo destaca uma tensão fundamental na sociedade contemporânea: quanto mais sabemos sobre a necessidade urgente de agir contra as mudanças climáticas, menos mudanças concretas parecem ocorrer em termos de políticas e ações. Os principais componentes do Paradoxo de Giddens são:

- Conscientização vs. Ação: As sociedades modernas estão cada vez mais conscientes dos impactos negativos das mudanças climáticas e da degradação ambiental. No entanto, essa consciência não se traduz automaticamente em ação política ou mudanças comportamentais substanciais.

- Complexidade e Distanciamento: Muitas pessoas percebem as mudanças climáticas como um problema complexo e distante. A percepção de que os efeitos mais severos ocorrerão no futuro ou em regiões geograficamente distantes pode levar à procrastinação e à falta de ação imediata.

- Interesses Econômicos e Políticos: Os interesses econômicos e políticos frequentemente entram em conflito com a necessidade de ação ambiental. As indústrias e os governos podem resistir a mudanças que poderiam impactar o crescimento econômico ou a estabilidade política a curto prazo.

- Risco e Incerteza: A natureza dos riscos ambientais e climáticos é muitas vezes percebida como incerta. Essa incerteza pode ser usada para aumentar o negacionismo ou como argumento para adiar ações, alegando que mais estudos e dados são necessários antes de tomar medidas significativas.

O Paradoxo de Giddens, no plano micro, pode ser confirmado pela falta de ações adequadas para evitar os efeitos das enchentes que paralisaram o Rio Grande do Sul. O perigo era conhecido, mas nada ou muito pouco foi feito para prevenir a catástrofe anunciada. No plano macro, as metas do Acordo de Paris não estão sendo cumpridas e as ações para evitar a aceleração do aquecimento global e a destruição da habitabilidade da Terra são tímidas e insuficientes. A grande desculpa é que existem outras prioridades e o futuro é incerto. Todavia, a única certeza existente é que os desastres sociais, econômicos e ambientais do caos climático vão piorar. Aí, então, poderá ser tarde demais.

“Do rio que tudo arrasta se diz que é violento.

Mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem”

Bertold Brecht (1898-1956)

Referências:

Anthony GIDDENS. The politics of climate change, Polity Press, 2009

Jared DIAMOND. Colapso, como as sociedades escolhem o sucesso ou o fracasso. RJ, Record, 2005.

- MEADOWS et al. Limites do Crescimento. Um relatório para o Projeto do Clube de Roma sobre o Dilema da Humanidade, Editora Perspectiva, 2ª ed., São Paulo, 1978

Ulrich BECK. Sociedade de Risco: Rumo a uma outra Modernidade. SP, Editora 34, 2010 (1ª ed. 1986)

Últimas do #Colabora

Relacionadas

José Eustáquio Diniz Alves

José Eustáquio Diniz Alves é sociólogo, mestre em economia, doutor em Demografia pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (Cedeplar/UFMG), pesquisador aposentado do IBGE, colaborador do Projeto #Colabora e autor do livro "ALVES, JED. Demografia e Economia nos 200 anos da Independência do Brasil e cenários para o século" (com a colaboração de F. Galiza), editado pela Escola de Negócios e Seguro, Rio de Janeiro, 2022.