ODS 1

Os 10 anos da LBI: as desigualdades e as deficiências ocultas

Diversidade e diferenças entre deficiências precisam ser consideradas na formulação de políticas públicas

A discussão sobre os direitos das pessoas com deficiência (PcDs) é atravessada pela diversidade e por diferentes desigualdades. No aniversário de 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão (LBI), as discussões sobre inclusão e acessibilidade ainda enfrentam desafios, como superar a abordagem exclusivamente médica e abordar desigualdades entre as deficiências. Preocupação com questões como envelhecimento de PcDs e representatividade também preocupam especialistas e ativistas.

Leia mais: Lei Brasileira de Inclusão completa 10 anos entre avanços, desafios e ameaças

Pedagoga e uma das idealizadoras do movimento Vidas Negras com Deficiência Importam, Luciana Viegas destaca que a LBI é uma referência na América Latina e no mundo. Porém, o contexto atual demanda um olhar interseccional para as deficiências. “Quando a gente fala de interseccionalidade e deficiência, estamos falando de entender que a experiência de pessoas com deficiência negras é completamente diferente da experiência de uma pessoa branca com deficiência”, pontua Luciana, que é autista e mãe atípica de uma criança autista.

Gostando do conteúdo? Nossas notícias também podem chegar no seu e-mail.

Veja o que já enviamos“O mundo das deficiências é bastante diverso também. Cada natureza de deficiência tem uma necessidade”, destaca Maria Aparecida, vice-procuradora-geral do Trabalho e integrante da Ampid (Associação Nacional dos Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Idoso). Mulheres, crianças, idosos, indígenas, quilombolas, pessoas LGBTQIA+ e negros com deficiência, por exemplo, enfrentam desafios múltiplos e têm experiências particulares na sociedade.

A interseccionalidade é um dos elementos apontados na “Carta de Brasília”, documento oficial da 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. “Em decorrência da interseccionalidade de marcadores sociais (de raça/cor/etnia, gênero, geracional, renda, lugar de moradia e natureza da deficiência) certos grupos de pessoas com deficiência são mais expostos e penalizados por violações de direitos”, reconhece o texto.

Temos políticas públicas pensadas a partir muito de uma perspectiva assistencialista e, segundo uma perspectiva pouco identitária. Isso faz com que alcance as políticas públicas apenas pessoas que têm a identidade parecida da qual a política pública foi pensada

As desigualdades ligadas às deficiências aparecem também em números. Dados do IBGE indicam que 47,2% das pessoas com deficiência tinham 60 anos ou mais de idade, número muito superior aos 12,5% de pessoas sem deficiência nessa faixa etária. O levantamento aponta que, em 2022, apenas 25,6% das pessoas com deficiência tinham concluído pelo menos o Ensino Médio, contra 57,3% do restante da população brasileira.

Os dados oficiais também revelam desafios em relação à renda e a presença de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Em 2022, a taxa de participação dessa população na força de trabalho era de 29,2%, contra 66,4% de pessoas sem deficiência. Além disso, pessoas ocupadas com deficiência têm renda média de R$1.860, enquanto o rendimento médio da população sem deficiência é de R$ 2.690.

As deficiências ocultas

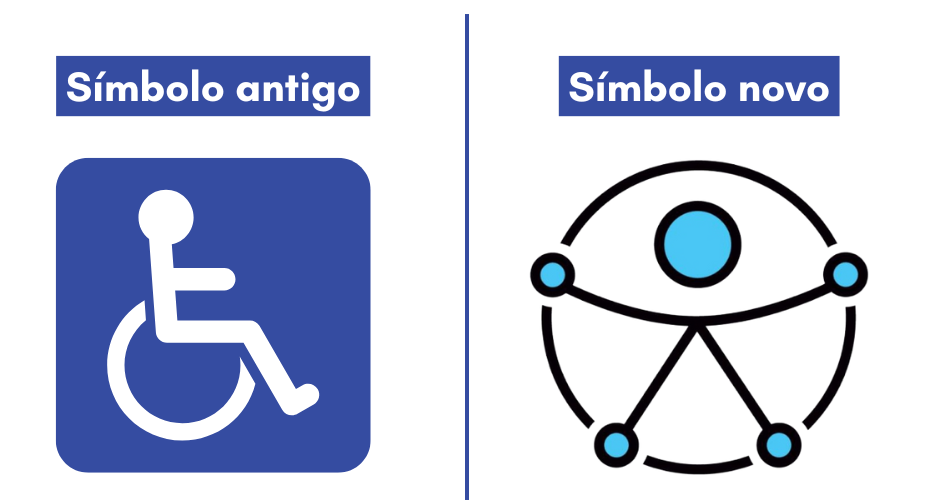

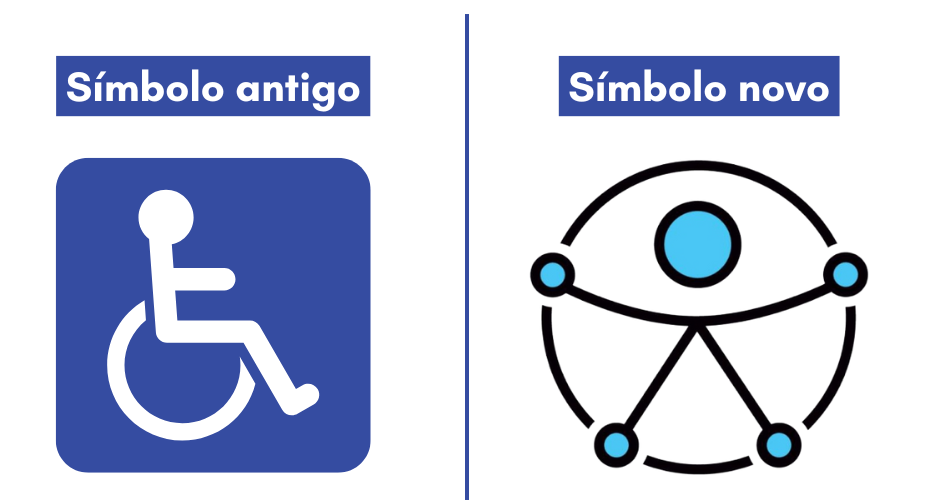

Além das pessoas com deficiência que possuem limitações físicas, existem também diversas deficiências ocultas, como autismo, baixa visão, fibromialgia e esclerose múltipla. Para esses grupos, a falta de acessibilidade se liga ao capacitismo de maneira distinta, porque, essas condições costumam ser marginalizadas dos debates sobre políticas públicas, mesmo que sejam listadas na Lei Brasileira de Inclusão.

Leia mais: 10 anos de LBI e a luta das pessoas com deficiência por respeito e acessibilidade

Professor da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), Marco Bonito é autista e pesquisa questões relacionadas à acessibilidade na comunicação. Ele conta que, mesmo trabalhando em uma instituição federal, muitos de seus direitos como pessoa com deficiência não são respeitados. “As pessoas com deficiências ocultas estão num limpo, porque elas não são consideradas nem pessoas com deficiência e nem pessoas típicas”, aponta o docente.

Muitas vezes, quem tem alguma deficiência ocultas ainda precisa provar constantemente sua condição e enfrenta diversas resistências e capacitismo. “A gente vai ficando para trás no processo do exercício do cuidado, porque é como se a sociedade exigisse que nós tivéssemos alta funcionalidade”, salienta Luciana Viegas.

No caso do autismo, existem diferenças entre os três níveis de suporte dessa neurodivergência, entre nível 1, 2 e 3, ainda assim, todos precisam de determinado suporte. Luciana pontua que a avaliação biopsicossocial é essencial para essas situações, porque considera o contexto socioeconômico e a realidade social das pessoas com deficiência.

Ao abordar as diferenças entre deficiências, Luciana Viegas também chama atenção para políticas públicas que não considerem a diversidade da população. “Temos políticas públicas pensadas a partir muito de uma perspectiva assistencialista e, segundo uma perspectiva pouco identitária. Isso faz com que alcance as políticas públicas apenas pessoas que têm a identidade parecida da qual a política pública foi pensada”, explica a pedagoga.

Marco Bonito ainda alerta para o crescimento do número de idosos com deficiência e da ausência de políticas pensadas para essa faixa etária, cada vez maior no Brasil. “Esquecem que a política pública que serve para o idoso hoje é a política pública que vai servir para o jovem amanhã”, lamenta o pesquisador.

Capacitismo e representatividade

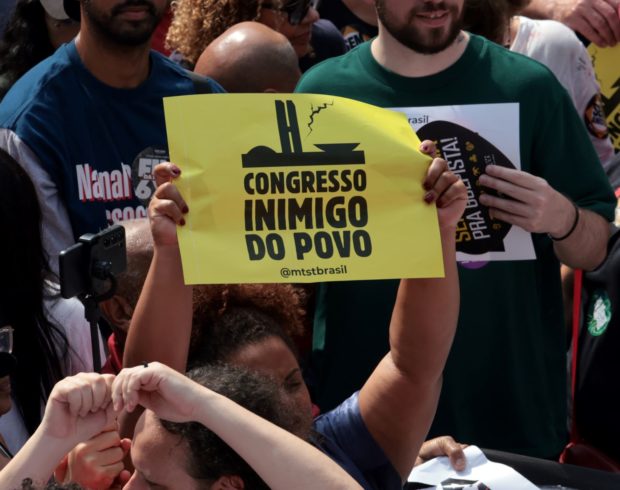

O capacitismo é um termo que define o preconceito direcionado às pessoas com deficiência, com base na ideia de existiriam corpos e mentes considerados normais e superiores, o que se materializa em discriminação e exclusão social. Segundo Luciana Viegas, embora o termo tenha ganhado espaço no debate público, ele ainda não alcança, por exemplo, núcleos familiares e espaços de poder, como o Congresso Nacional.

“Temos poucas pessoas com deficiência, por exemplo, eleitas no congresso. Então, não temos pessoas com deficiência produzindo política”, aponta Luciana. Uma das consequências dessa falta de representatividade é a criação de projetos que desconsideram um elemento base da luta das pessoas com deficiência: “nada sobre nós, sem nós”.

A pedagoga e ativista também menciona a preocupação com o foco dos projetos na educação e saúde, principalmente, para crianças. “Geralmente a gente quer resolver as questões de deficiência na infância. A gente não olha para a deficiência como um processo que todas as pessoas vão passar. Todas as pessoas vão precisar de acessibilidade em algum momento da vida”, destaca Luciana. Ela exemplifica isso com a própria experiência e a preocupação com o futuro do seu filho, um menino negro e autista. “Quais são as políticas de seguridade que a gente tem para quando ele crescer?”, questiona ela.

Relacionadas

Micael Olegário

Jornalista formado pela Universidade Federal do Pampa (Unipampa). Gaúcho de Caibaté, no interior do Rio Grande do Sul. Mestrando em Comunicação na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Escreve sobre temas ligados a questões socioambientais, educação e acessibilidade.