ODS 1

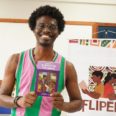

Criança da comunidade indígena Beija-Flor em Rio Preto da Eva, Amazonas: educação indígena é desafio para o estado (Foto: Alberto César Araújo/Amazônia Real - 01/03/2022)

No Amazonas, a urgência de uma educação escolar indígena

Pesquisadoras enfatizam que o ensino precisa ser intercultural e bilíngue, combatendo a visão eurocêntrica e a evasão escolar nas comunidades

“Naquele tempo, eu tinha vergonha de mim”, relata a estudante universitária Fernanda Mamithé Baniwa, mulher indígena, 21 anos, natural de Santa Isabel do Rio Negro, município do estado do Amazonas, distante 781 km de barco da capital, Manaus. Ainda criança, Mamithé já notava a diferença entre o que aprendia em casa e o que vivia na escola: “Eu sabia quem eu era por conta da minha família, mas dentro da escola parecia que era outra pessoa”. E complementa: “Temos outro modo de ver o mundo, de viver, de aprender. A escola tem que reconhecer isso. Por que não ensinam a nossa língua? Por que não valorizam as nossas práticas de roça, de pesca, de medicina tradicional?”

Leu essas? Todas as reportagens da série especial Vozes da Amazônia na COP30

Ela lembra como a sala de aula era um ambiente pouco acolhedor. “Meus colegas falavam: ‘você tem cara de índia’. E os professores ensinavam história colonial com base nos brancos. Era como se a gente não fosse indígena”. As provocações em tom pejorativo sobre sua aparência também eram reforçadas por colegas indígenas, o que para ela revela uma crise identitária provocada pelo histórico apagamento das culturas dos povos originários. Ela relata que o seu próprio avô, durante a juventude, era ameaçado com castigos físicos caso falasse outra língua além do português na escola: “Santa Isabel do Rio Negro foi colonizada por jesuítas, que, por um período, tentaram apagar as nossas heranças culturais. As mesmas pessoas que repreendiam a fala, a linguagem, eram as que ensinavam nas escolas”, acrescenta.

Os indígenas são os que mais preservam a natureza, porque a gente não existe sem ela. E, querendo ou não, também, se não for a gente, ela também não vai existir sem a gente. Então essa é uma troca, uma vivência, que é de igual para igual

Na sua percepção, apesar das melhorias em infraestrutura com o passar do tempo, a escola ainda funcionava como um mecanismo de negação cultural. Agora, sem castigos, mas reproduzindo estereótipos e hierarquias sociais que colocavam os povos indígenas em posição de subalternidade. “Os professores davam aula de tudo — matemática, português, história — e usavam sempre o mesmo livro: “Não havia espaço para nossa língua, nossos rituais, nossa forma de pensar e aprender”, recorda a estudante.

Aos 15 anos, Fernanda se mudou para a cidade de Belém, no Pará, em busca de uma educação de melhor qualidade. A capital paraense fica a mais de três mil quilômetros de distância de Manaus — que, por sua vez, fica a três dias de barco de Santa Isabel do Rio Negro, onde Fernanda cresceu. Segundo a jovem Baniwa, foi uma viagem longa, cara e, por isso, “só de ida”.

Gostando do conteúdo? Nossas notícias também podem chegar no seu e-mail.

Veja o que já enviamosHoje, anos depois da grande mudança, ela cursa Psicologia na Universidade Federal do Pará (UFPA), seguindo o desejo de atuar como psicóloga indígena dentro das comunidades. Mamithé também é atleta de canoagem polinésia, modalidade na qual participou de competições nacionais e internacionais. O esporte foi uma forma que encontrou de se reconectar às águas e às suas raízes rio-negrinas – cuja origem é o Rio Negro. A UFPA, com seu campus arborizado e situado em frente ao rio Guamá, também trouxe esse conforto.

Mesmo assim, Fernanda enfatiza a luta contínua por um ensino que, verdadeiramente, integre e valorize a cultura indígena: “Não é sobre dar bolsa-auxílio, cota, proporcionar o necessário para o indígena ir para a cidade e pronto. Nós não queremos sair das nossas comunidades. A gente precisa falar sobre uma faculdade nas comunidades ou mais próxima [das comunidades] e sobre um sistema de ensino melhor, para que os indígenas não precisem sair e deixar de viver sua cultura”.

Dos territórios aos centros urbanos: jovens buscam educação escolar de qualidade

De acordo com dados do censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de analfabetismo entre a população indígena diminuiu desde a coleta de 2010. A taxa geral caiu de 23,40% para 15,05%. A redução aconteceu tanto nas terras indígenas, quanto em áreas rurais e urbanas. Apesar do dado otimista, outras questões precisam de igual atenção quando falamos de ensino escolar indígena, como a falta de escolas interculturais, a necessidade de investimento em políticas públicas que viabilizem esses espaços e a evasão de jovens que, assim como a Fernanda, buscam centros urbanos para garantir o acesso a um ensino de qualidade que permita o ingresso às universidades.

Professora do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e doutora em linguística, Hellen Picanço, de 41 anos, explica que há uma distinção fundamental entre a educação indígena, trabalhada no cotidiano e no âmbito familiar, ligada à visão de mundo e cosmologia de cada povo; e a educação escolar indígena, que é o ensino formal garantido pela Constituição e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) como uma educação diferenciada e bilíngue.

Idealmente, a educação escolar indígena deveria ser intercultural, integrando e valorizando conhecimentos indígenas e não indígenas. No entanto, a realidade é desafiadora: “no estado [do Amazonas], existem diferenças entre escolas na cidade e nos territórios. Hoje, a gente tem as escolas interculturais, as chamadas escolas de educação diferenciada e bilíngue [garantidas pela Constituição], e estão localizadas nas terras indígenas. Mas a gente não tem escolas indígenas em áreas urbanas”, compara. Ela conta que em Manaus, por exemplo, há os “centros de ensino de língua materna” — espaços anexos das escolas onde as comunidades podem trabalhar suas culturas, mas que não são escolas interculturais de fato.

Essa ausência, segundo ela, prejudica muito o fortalecimento das línguas, porque a língua é vista como espírito e território na cosmovisão indígena. “A língua é espírito porque ela tem o conhecimento repassado pelas gerações anteriores”, afirma Hellen. Isso significa que só é possível compreender de fato certos conhecimentos por meio das línguas às quais eles pertencem, afinal essas línguas incorporam não somente estruturas linguísticas, mas também as visões de mundo dos povos. Quanto à sua outra dimensão, a territorial, a professora explica como as línguas também demarcam territórios: “língua é território, porque quanto mais ela é falada, mais ganha espaços e mostra que aquele povo tá se fortalecendo. Na época da colonização, os indígenas foram obrigados a falar português, então a colonização também foi linguística”.

A precarização do ensino nas aldeias, somada à falta de infraestrutura (energia, combustível, internet, etc.) leva muitos indígenas a migrarem para os centros urbanos – o que também se reflete em dados divulgados pelo IBGE -, que apontam que, em 2022, 53,97% da população indígena brasileira era urbana, salto de 181,1% em relação à pesquisa anterior, de 2010. Contudo, ao chegar às cidades, esses estudantes se deparam com a ausência de um ensino que de fato acolha a sua diversidade cultural e linguística, perpetuando o ciclo de desafios. É o caso da professora e pesquisadora amazonense Alva Rosa Vieira, indígena do povo Tukano e primeira mulher indígena a obter título de doutorado pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

É por isso que estou nessa causa. Quero que aquelas crianças indígenas que nasceram no território tenham a mesma oportunidade que eu tive, mas estando lá, em seus territórios, chegando à universidade. Quero que essa universidade atenda aos estudantes indígenas sem que precisem sair de seus municípios

Nascida no território indígena Iauaretê, no Alto Rio Negro, ela cresceu a alguns quilômetros dali, no município de São Gabriel da Cachoeira — onde chegou a atuar como vereadora no ano 2000, antes de seguir carreira acadêmica. Alva conta que não precisava reafirmar sua identidade no território onde cresceu. “Eu nunca senti necessidade de falar que sou indígena. 90% das pessoas no município são indígenas, a gente conhecia cada povo”, afirma. Mas essa necessidade surgiu ao se mudar para Manaus — atualmente a cidade com maior número de pessoas indígenas no país, de acordo com o IBGE.

“Meu sonho de fazer mestrado me levou a Manaus, um lugar que não gostava, mas onde encontrei o espaço para aprofundar minha militância na educação”, conta Alva, que ascendeu a cargos importantes, como gerente de educação escolar indígena na Secretaria de Estado de Educação do Amazonas (2010 – 2015) e coordenadora geral de educação escolar indígena no Ministério da Educação (MEC).

Após seu período no MEC, em Brasília, Alva retornou ao Amazonas e se tornou presidente do Fórum de Educação Escolar e Saúde Indígena do Amazonas (Foreeia), um movimento composto por profissionais da educação, lideranças, jovens, mulheres e parceiros não indígenas. Um dos maiores desafios que Alva identifica é a falta de prioridade governamental para a educação escolar indígena: “[a pauta] não é uma política, não é prioridade para o governo em todas as esferas”.

Essa falta de atenção se reflete na oferta educacional: dados do Censo da Educação Básica de 2022 (INEP), por exemplo, apontam que apenas 15,28% das escolas brasileiras em Terras Indígenas ofertam ensino médio. A ausência de professores qualificados contribui para essa situação. Alva destaca que, dos quase seis mil professores indígenas no Amazonas, cerca de 50% não possuem graduação, e a oferta de licenciaturas interculturais ainda é insuficiente para as quase mil escolas indígenas existentes.

Ensino bilíngue e intercultural: direito que precisa sair do papel

A formação de professores bilíngues pode ser complexa. Alva explica que a língua indígena não é algo que se aprende na escola, e sim por meio de um longo processo de aprendizagem que começa na infância. Então, os professores que são bilíngues, já são desde crianças. São eles, dentro das comunidades, que irão se organizar em seus territórios para ensinar a língua. “Não tem como você fazer uma formação, senão na própria comunidade, estar no próprio local conversando entre eles”, afirma a professora. Ela vê iniciativas de linguistas indígenas oferecendo cursos de línguas como Tukano e Nheengatu nos territórios, mas não consegue enxergar as universidades estaduais ensinando, pois a língua pertence à comunidade, que se organiza e realiza a formação.

Na sua tese de doutorado, Alva estudou a política dos territórios etnoeducacionais a partir da realidade da sua terra natal, no Alto Rio Negro. Essa política consiste em uma proposta do MEC de 2009 que define espaços para organizar a educação escolar indígena, reconhecendo a identidade étnica e a territorialidade dos povos indígenas. Para a pesquisadora, não é possível pensar uma política educacional homogênea para todos os povos indígenas do Amazonas, pois cada um possui sua própria realidade. “É você pensar a política de educação escolar indígena a partir daquele povo que está aí. Que o território Yanomami é diferente do território Rio Negro, por exemplo”, reforça Alva.

Alva defende que a escola nas séries iniciais pode ser ministrada na língua indígena, e que isso está, inclusive, garantido pela Constituição (artigos 231 e 232) e pela LDB (Lei de Diretrizes e Bases), mas nem sempre é colocado em prática pelas instituições. Porém, muitas escolas ainda não têm o seu projeto político e pedagógico elaborado, o documento que estrutura as disciplinas do currículo escolar. Em São Gabriel da Cachoeira, a professora Hellen Picanço verificou que somente três escolas, entre cerca de 230, possuíam o projeto até recentemente.

Os entraves para a implementação de uma política escolar indígena intercultural e bilíngue passam principalmente pela falta de recursos destinados à causa. “Para essa política acontecer, são necessários recursos e investimentos, porque o ideal é que o próprio indígena se forme, entre na universidade e volte para ensinar”, explica Hellen. Algumas comunidades, segundo ela, já conseguem fazer sua gramática, possuem livros didáticos próprios, enquanto outras não.

Cada território possui demandas específicas e atendê-las de forma eficiente, com escuta ativa e participação das comunidades, exige investimento em políticas públicas de apoio à educação escolar indígena. Essa é a luta pela qual Alva Rosa se dedica. “É por isso que estou nessa causa. Quero que aquelas crianças indígenas que nasceram no território tenham a mesma oportunidade que eu tive, mas estando lá [em seus territórios], chegando à universidade. Quero que essa universidade atenda aos estudantes indígenas sem que precisem sair de seus municípios”.

O futuro da Amazônia passa pela educação escolar indígena de qualidade

O MapBiomas, iniciativa brasileira que monitora e mapeia a cobertura e o uso da terra no Brasil, revelou um dado importante que demonstra exatamente esse tipo de relação descrita na frase de Fernanda Baniwa. O levantamento de 2023 mostrou que as terras indígenas perderam apenas 1% da sua vegetação nativa entre 1985 e 2023, enquanto as terras privadas perderam 28%. Além disso, o manejo da terra, quando realizado de forma não predatória, pode ser benéfico para os solos. É o caso da chamada “terra preta de índio”, solo de superfície escura encontrado na Amazônia, resultado de práticas agrícolas dos povos originários do passado. Ou seja, são práticas sustentáveis já utilizadas por indígenas há séculos.

Pensar em políticas públicas que viabilizem a educação escolar indígena de qualidade, que incorporem as cosmovisões dos povos originários e permitam que seus territórios se fortaleçam, também envolve a preservação de culturas que podem ensinar como garantir um futuro resiliente frente às mudanças climáticas. Fernanda ressalta: “a gente vive diretamente com a floresta. É dela que tiramos comida, remédio, sabedoria. Aprendemos desde pequenos a manejar a terra, a cuidar do que plantamos, a respeitar o que colhemos. Isso é educação, mas não entra na escola”.

A Amazônia e o Brasil vão sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, que irá tratar de acordos para viabilizar a adaptação às mudanças climáticas, na tentativa de prevenir desastres futuros: “Espero que os verdadeiros donos da Amazônia estejam à mesa de discussão. Não só como figurantes, mas como protagonistas”, diz Fernanda, numa referência clara aos povos originários.

Enquanto isso, movimentos indígenas como o Foreeia também estão se organizando para influir nas pautas da Conferência: “a gente está indo para a COP30 em Belém. Nós, da educação, vamos estar lá com o movimento de 100 pessoas, para que também ouçam e valorizem a nossa causa, a educação escolar indígena”, assegura Alva. Segundo ela, essa é uma pauta que também está diretamente ligada à preservação da Amazônia e dos modos de vida que desafiam o capitalismo predatório. A simbiose entre o corpo e o território indígena protege a própria biodiversidade à sua volta, porque faz parte dela.

Apoie o #Colabora

Queremos seguir apostando em grandes reportagens, mostrando o Brasil invisível, que se esconde atrás de suas mazelas. Contamos com você para seguir investindo em um jornalismo independente e de qualidade.

Como destaca a pesquisadora e ativista de Rio Negro, a crise humanitária dos povos originários também é uma crise ambiental: “Não adianta pensar educação se você não pensar no território, e não adianta pensar no território se, nesse momento, ele está vulnerável a madeireiros e garimpeiros, porque é isso que está acontecendo. Sem políticas públicas, as famílias saem para a cidade e acabam abandonando o território. O que temos vivido hoje é uma crise humanitária, porque somos nós humanos que estamos fazendo com que isso aconteça”, alerta Alva.

Reportagem: André Furtado; Ayla Ferreira; Douglas Borges; Gabriela Cardoso; Julia Ladeira; Felipe Vilhena; João Paulo Costa (UFPA) e Sthefany Pereira Dos Santos, Esther da Gama Silva, Ana Carolina Ferreira, Rhyan de Meira (UFF).

Outras matérias do especial Vozes da Amazônia na COP30

Relacionadas

Conexão UFF UFPA

O Conexão UFF – UFPA é um projeto que reúne alunos dos cursos de Jornalismo da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Federal do Pará para a produção de reportagens especiais, sob a coordenação das jornalistas e professoras Adriana Barsotti (UFF) e Elaide Martins (UFPA).