ODS 1

Mulheres presas – de humanas a números

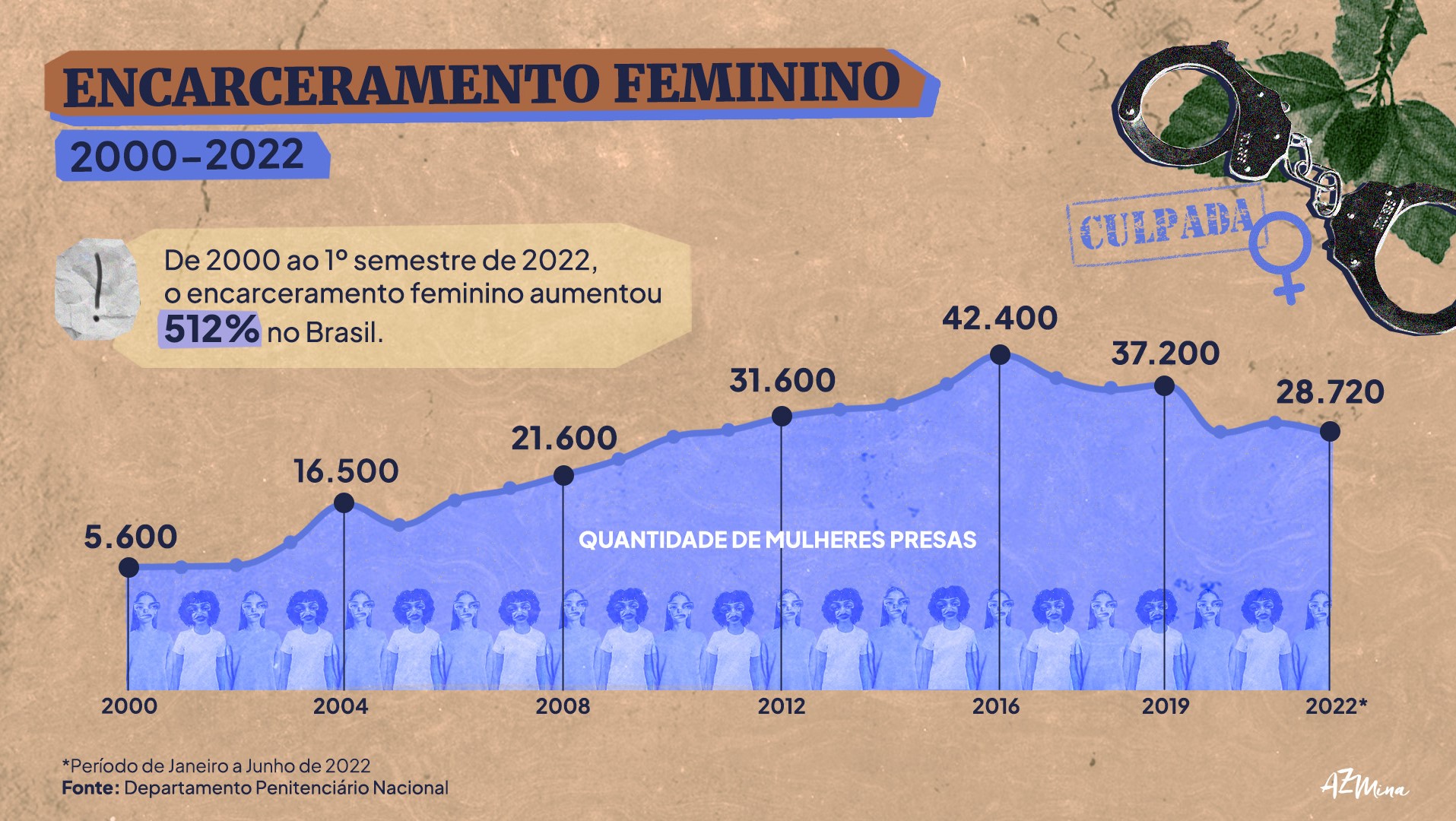

Encarceramento feminino aumenta 500% no Brasil em duas décadas; negras e jovens sem estudo são maioria

(Joana Suarez*) – Mulheres que cumprem pena nas prisões brasileiras saem da categoria de “humanas” para se tornarem “detentas”, sem qualquer distinção. “Eu cheguei [na penitenciária] e eles perguntaram o meu número no sistema, não querem saber seu nome”, desabafou Marisa.

Quando deixam as celas se tornam ‘sobreviventes’. É como são chamadas as mulheres que sobrevivem ao cárcere por quem luta pelo desencarceramento. E assim as palavras servem para nomear sentimentos. Entendem que nada é pior do que uma penitenciária lotada, suja, isolada e longe da família. Mas estar em prisão domiciliar não é um benefício, é uma punição diferente. E essa confusão comum não se faz por acaso.

Leu a primeira parte desta reportagem? Mães em prisão domiciliar sofrem com excesso de restrições

“A tradição é de manter presa. Aí, quando se utiliza um direito, (a prisão domiciliar), é como se fosse um favor: nem reclama mais porque já está em casa”, expõe Clarissa Torres, do coletivo Liberta Elas, lembrando que os filhos não cometeram crime e têm direito ao cuidado materno.

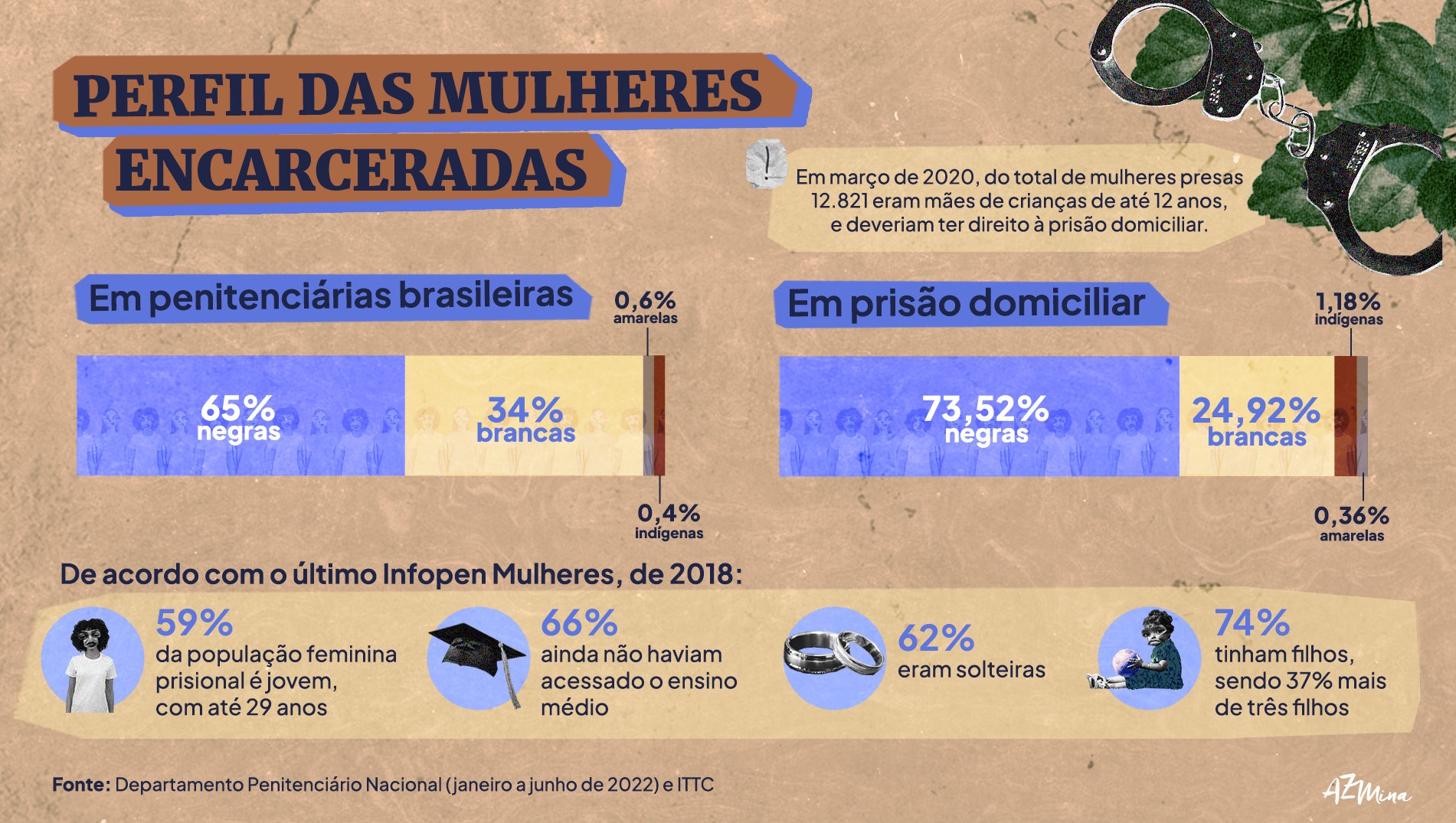

Nos últimos 20 anos, o encarceramento de mulheres aumentou cinco vezes no Brasil, de acordo com o Depen. Somos o terceiro país do mundo que mais encarcera as mulheres, revela o World Female Imprisonment List em 2022. Dados do Infopen Mulheres (de 2018) apontam que a maioria das presas é negra (62% pretas ou pardas), não terminou o ensino fundamental (66%) e tem até 29 anos (59%). Outro dado relevante (Depen, 2021) é que mais da metade (56%) das mulheres privadas de liberdade cometeram crimes relacionados ao tráfico de drogas, sem violência ou grave ameaça. E, conforme o ITTC, 7 em cada 10 afirmam que entraram no crime influenciadas pelos companheiros.

Infância punida

O Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016) ampliou as possibilidades de prisão domiciliar para mães presas provisoriamente, gestantes e mães de crianças com até 12 anos ou de pessoas com deficiência.

Em 2018, o Supremo Tribunal Federal (STF) garantiu o direito à prisão domiciliar às mulheres presas preventivamente, como já estabelecia o Marco Legal. E deveria ser obrigatório, caso a mãe não tenha cometido crime com violência ou ameaça, ou contra os filhos, se for ré primária e tiver bom comportamento.

A Justiça é muito seca, é injusta. Eles não querem saber como eu sou mãe, se sou esse bicho, uma traficante mesmo ou uma ralé

Pesquisadores do campo entendem que a prisão domiciliar é um importante mecanismo desencarcerador bom para toda a sociedade, pois mantém o cuidado familiar e vínculo afetivo entre mãe e filho. Mas a última pesquisa do ITTC revela que 30% das brasileiras que deveriam ter a prisão preventiva substituída pela domiciliar tiveram o direito negado, e 43% daquelas em prisão definitiva, também.

“Com o judiciário que temos no Brasil, não é um caminho simples chegar à decisão da prisão domiciliar”, explica Fernanda (Nana) Oliveira, advogada criminalista da Assessoria Popular Maria Felipa e fundadora do projeto Solta Minha Mãe, em Belo Horizonte.

Além de juízes, de maioria branca e masculina, as defensorias públicas estão sempre sobrecarregadas, principalmente no interior dos estados. “E tem lugar que nem tem quem defenda essa mulher”, acrescenta a advogada, lembrando que muitas justificativas para negar a prisão domiciliar são incoerentes.

Gostando do conteúdo? Nossas notícias também podem chegar no seu e-mail.

Veja o que já enviamos“Se pensa que ela merece porque cometeu um crime, e não se pensa na criança”, considera Nana, que atua com mulheres presas há anos junto à Frente Estadual pelo Desencarceramento de Minas Gerais.

Em Pernambuco, Clarissa Torres afirma que a negativa do direito à prisão domiciliar predomina, e que foi assim mesmo durante a pandemia. Ela acrescenta que a mulher não é julgada só pelo crime, mas por ser uma mãe fora da lei, que sai um papel social determinado. “Fica nítida a mentalidade dos tribunais sobre a maternidade ideal e, ao mesmo tempo, a desvalorização dessa mãe no cuidado da criança, com a naturalização de outras pessoas nesse cuidado.”

Clarissa percebe que alguns magistrados consideram aquela mãe irrelevante na vida da criança, sob o argumento de que “ter ela presa é até melhor para o filho”. Mas essa alegação não tem nenhum fundamento jurídico além do entendimento desses juízes. O problema é que esse pensamento tem consequências diretas na dosimetria e no regime da pena.

Elas não são monstros

Marisa** viveu as experiências da prisão se afastando de filhos pequenos, da prisão domiciliar com tornozeleira, de um início de gravidez encarcerada, e depois em casa sem o monitoramento eletrônico, mas com restrições de horários. Em todas se sentiu desumanizada muitas vezes.

As pessoas não entendem que a gente errou, mas tem o direito de mudar, de fazer diferente, porque a gente tem uma família. Poucos te dão a mão, te acolhem

A filha de Marisa tem um amigo autista na escola e a família do garoto leva ela para todos os lugares. “Quando descobriram que fui presa, perguntavam o tempo todo como eu era, esperando que eu fosse um monstro”. A menina respondia que Marisa era uma mãe ‘normal’, mas a resposta sempre parecia não atender as expectativas.

“A Justiça é muito seca, é injusta. Eles não querem saber como eu sou mãe, se sou esse bicho, uma traficante mesmo ou uma ralé”, lamenta Marisa. Ela acredita que poderia ser diferente se houvesse investigação social na escola dos filhos, na vizinhança, para conhecer a trajetória da pessoa acusada antes de definir a pena.

O preconceito tende a aprofundar os abismos sociais em que vivem as mulheres encarceradas. No calor de Recife, Fernanda* só andava de calça para tentar esconder a tornozeleira eletrônica e não ser perseguida no supermercado, porque pensam que ela pode ser tudo, menos uma mãe comprando comida para os filhos.

Certa vez, Marisa falou pro juiz: “Preciso que vocês tirem esse ‘trem’ de mim (tornozeleira) porque eu tenho que trabalhar”. E seguiu: “Esse negócio de reintegração na sociedade é tudo balela, no papel?”

Além do direito a cuidar dos filhos e se ressocializar, elas querem o direito de não serem julgadas. “As pessoas não entendem que a gente errou, mas tem o direito de mudar, de fazer diferente, porque a gente tem uma família. Poucos te dão a mão, te acolhem”, sente Fabíola**, em cumprimento de pena de prisão domiciliar.

*Joana Suarez é gerente de jornalismo de AzMina após trabalhar em mídia impressa em rádio em Belo Horizonte e atuar como jornalista freelancer. Foi selecionada para os projetos Feminist Journalist Project da AWID (Association for Women’s Rights in Development) e o Emerging Media Leaders, do International Center For Journalists (ICFJ) – Programa de empreendedorismo e inovação para jornalistas da América Latina

**Decidimos preservar nomes e/ou sobrenomes das entrevistadas, atendendo ao pedido delas

Últimas do #Colabora

Relacionadas

Revista AzMina

Revista AzMina: Tecnologia e informação contra o machismo e pela igualdade de gênero, com recortes de raça e classe. Jornalismo independente para combater os diversos tipos de violência que atingem mulheres cis e trans, homens trans e pessoas não-binárias