ODS 1

Moradores de favelas sofrem para ter acesso a cannabis medicinal

Pesquisa mostra que uso terapêutico da maconha é crescente também entre os mais pobres que enfrentam falta de recursos, desinformação e preconceito

Enquanto o uso terapêutico da maconha cresce entre as classes médias e altas, mostrando-se altamente eficaz em diversos tipos de tratamentos, o acesso aos óleos provenientes da cannabis ainda é restrito e especialmente difícil para os mais pobres. Entretanto, como mostra pesquisa divulgada nesta segunda-feira (26/06) pela Movimentos, organização composta por jovens de favela do Rio de Janeiro e criada em 2017 para debater política de drogas, a demanda pelo acesso a canabinoides C, que enfrentam uma série de obstáculos para obter o medicamento – principalmente materiais, mas também relacionados à desinformação e ao preconceito. Mais do que isso: de acordo com o relatório, intitulado “Plantando saúde e reparação: o uso terapêutico da maconha nas favelas do Rio de Janeiro”, são exatamente as pessoas pobres, negras e moradoras de favelas quem mais buscam o acesso à maconha medicinal para tratamento.

Leu essa? Quanto custa a guerra às drogas?

A data escolhida para a divulgação da pesquisa inédita, realizada no ano passado com moradores de favelas cariocas – especialmente Cidade de Deus e os Complexos da Maré e do Alemão – é simbólica: hoje é o Dia Internacional de Combate às Drogas. Em uma sociedade na qual a política proibicionista funciona como justificativa para operações policiais violentas que não apenas são ineficazes no combate ao tráfico como promovem mortes e constantes violações de direitos humanos em favelas, o trabalho realizado pela Movimentos faz-se ainda mais fundamental, uma vez que atua na raiz do problema: a necessidade de informação de qualidade.

A desinformação inviabiliza o acesso aos projetos que ajudam as pessoas que precisam do tratamento com a cannabis a conseguir acessar o medicamento e que assim teriam mais qualidade de vida. E o preconceito caminha junto com a desinformação; é a maior barreira de todas. Sem ele a gente teria mais possibilidade de informar

Afinal, quem são as pessoas que necessitam fazer uso terapêutico da maconha e quais são as principais questões de saúde que levam a essa necessidade? Que benefícios a substância oferece? Quais são as dificuldades enfrentadas em relação ao acesso? O #Colabora ouviu pessoas que viveram verdadeiros martírios na busca por solução para enfermidades que somente foram controladas com o uso de canabinoides – e que podiam ter sido poupadas de enorme sofrimento, não fosse a dificuldade de obter acesso aos medicamentos.

E foram exatamente histórias como as que trazemos aqui que motivaram a realização do estudo, segundo a diretora executiva da Movimentos e coordenadora da pesquisa, Jéssica Souto, 30 anos, moradora do Complexo do Alemão. “Uma pessoa próxima vinha sofrendo com muitas dores, que se intensificaram depois de contrair chikungunya, e já havia usado uma série de medicamentos que não apenas não haviam apresentado eficácia contra as dores como a prejudicaram, com efeitos colaterais. Até experimentar o tratamento com cannabis medicinal. Foi revolucionário”, conta. “Ela começou a falar sobre como estava se sentindo bem, depois de muitos anos convivendo com dores, tendo dias inteiros sem dor. E foi dividindo isso com outras pessoas, que foram relatando a mesma coisa. E isso provocou uma grande reflexão, porque a gente trabalha com a temática da guerra às drogas e sabe o quanto essa política afeta, diretamente e indiretamente, a população negra e favelada”, completa.

Gostando do conteúdo? Nossas notícias também podem chegar no seu e-mail.

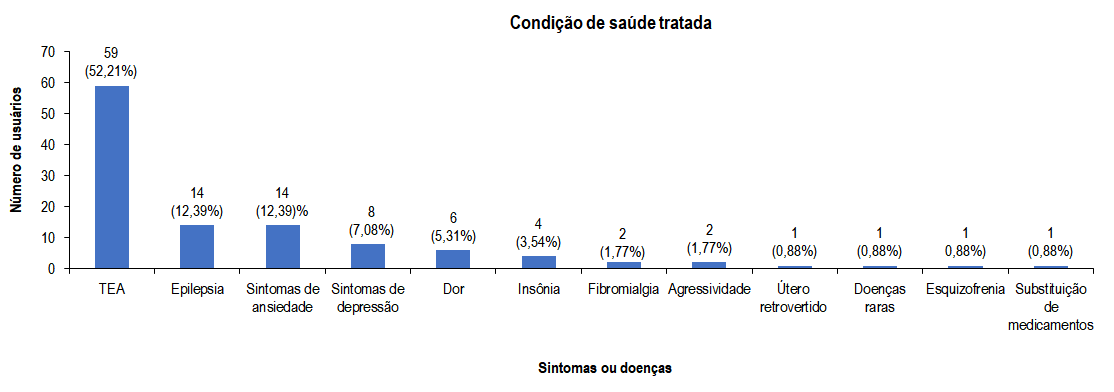

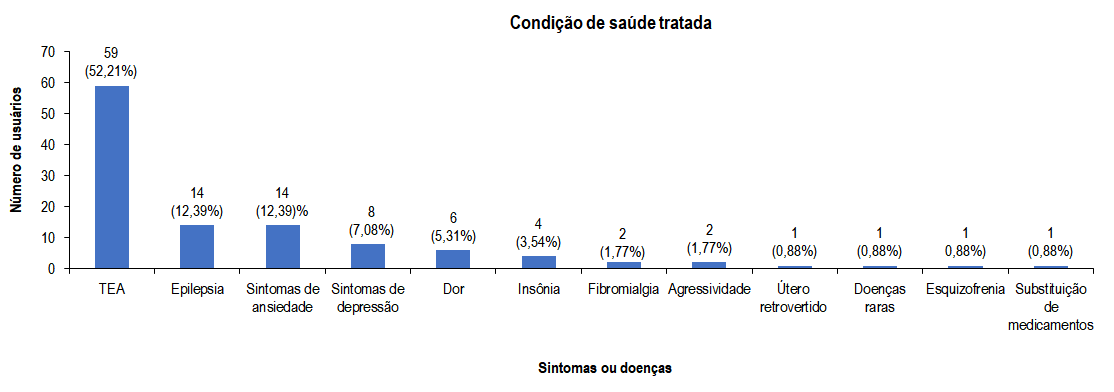

Veja o que já enviamosEla defende a urgência da democratização do acesso à maconha medicinal para as pessoas mais impactadas pela chamada “guerra às drogas” – muitas das quais têm também sua saúde mental profundamente impactada pelo cotidiano de violência que decorre dessa política, seja pela morte de seus entes, destruições materiais ou violação de seu direito de ir e vir, uma vez que a circulação pelas favelas é totalmente comprometida pelos tiroteios. E a cannabis também é utilizada para tratar a saúde mental, como mostra a pesquisa, como quadros de ansiedade (12,39%) e de depressão (7%). “Quando essa droga, que é criminalizada, faz bem, as pessoas mais impactadas pela política proibicionista não têm acesso. Depois que o óleo dessa senhora acabou, por exemplo, foi uma grande movimentação para conseguir de novo o medicamento pra ela. E aí tem que pagar advogado para a parte judicial que vai garantir o direito dela a usar a Cannabis, tem que pagar o médico para ter a receita, e uma consulta custa muito caro”, exemplifica.

Uma inspiração para a luta de Rafaela

Ao lidar com extrema dificuldade de acesso à cannabis medicinal, depois de sua filha, Maria Antonella, hoje com quatro anos, ser diagnosticada com autismo, entre 2020 e 2021, a moradora do Alemão, Rafaela França, 41, decidiu ajudar pessoas que também precisam de tratamento. “É praticamente impossível um pobre ter acesso à Cannabis”, diz. Fundou, então, o Núcleo de Estimulação Estrela de Maria (NEEM), que auxilia o acesso de famílias faveladas à substância, encaminhando casos junto à Defensoria Pública, realizando cadastros na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), oferecendo terapias ocupacionais, assistência social e contando ainda com 32 médicos voluntários para fazer o acompanhamento de pacientes.

A gente não tinha como contar o número de crises por dia, então contava por hora. Ela convivia com uma média de cem crises por dia e agora não tem crise. Posso dizer que foi um milagre na vida da Ysis

A condição de saúde de Maria Antonella é a mais mencionada pelas pessoas que participaram da pesquisa: o transtorno do espectro autista (TEA) representa 52,2% dos casos em que a maconha medicinal é buscada pelas famílias faveladas. Quando Rafaela identificou a condição da filha, buscou atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS), onde obteve o diagnóstico, e buscou informações em artigos diversos publicados no mundo sobre o uso terapêutico de maconha no tratamento do autismo. “Comecei logo no início, ela nunca tomou remédios, só cannabis. E se acalmou, ficou mais atenta, tenta falar mais”, conta.

“Temos também mutirão de médicos do SUS que enviam casos pra gente. Mandam o histórico medicamentoso para dar oportunidade para crianças irem para a cannabis e não sofrerem com os efeitos colaterais [de outros medicamentos]. A gente não trabalha só com cannabis. Muitos favelados sequer têm direito a saber o que têm, então a gente tem também apoio ao laudo inicial, porque para chegar à cannabis você precisa primeiro saber o que você tem. Então é um projeto bem completo, de apoiar mesmo a favela”, explica Rafaela, que é coordenadora do NEEM.

Com o apoio da Fundação Redwood (organização norte-americana que apoia projetos de democratização do acesso à cannabis medicinal) e outros parceiros, o NEEM já tem sede própria no Alemão e atende, hoje, mais de 400 famílias atípicas, de 85 favelas do Rio.

Um milagre para Jana e Francisco

Uma delas é a família da dona de casa Jana Rodrigues Gomes de Sousa, 37, uma mãe atípica. Com 28 semanas de gestação, descobriu que a menina que levava no ventre estava em sofrimento fetal, em decorrência de uma toxoplasmose congênita que ela não sabia que tinha. Foi preciso entrar em um trabalho de parto prematuro e o bebê sofreu uma asfixia, o que ocasionou um quadro de paralisia cerebral.

O que seria um desafio para Jana e o marido, Francisco Antônio Gomes de Sousa, pais de Ysis e moradores do Alemão, tornou-se um desafio ainda maior quando, aos 11 meses, a filha teve a primeira crise epiléptica. A epilepsia representa 12,39% dos casos dos participantes da pesquisa, sendo a segunda condição de saúde que mais acomete as pessoas que buscam o tratamento com maconha medicinal. “Nunca vou esquecer. Chegamos de uma passeio, por volta das sete horas da noite, dei um banho nela e, quando a pus na caminha para pôr a roupinha, ela meio que olhou pro lado e entortou um pouco a boca. Eu a chamava e ela não fazia contato visual comigo. Saímos correndo com ela, a médica explicou que aquilo era um tipo de convulsão e ela já foi internada”, recorda a mãe.

Eu não tinha dinheiro nem pra pagar uma fisioterapia, que dirá para comprar o óleo de cannabis medicinal. Totalmente fora da minha realidade. Começamos com um óleo, não tive muito sucesso, já que meu caso era de dor crônica, então passamos para outro, e aí o resultado foi imediato: comecei numa sexta-feira e sábado eu já acordei diferente

O eletroencefalograma constatou a epilepsia e teve início, então, um longo processo de tratamento com medicação anticonvulsiva. Com acompanhamento constante e mais de uma medicação sendo administrada ao longo dos primeiros três anos de vida, Ysis apresentou melhora. Mas, a partir dos três anos, entrou em mal epilético. “Ela fazia convulsão direto. Convulsão quando estava próxima de dormir, quando estava dormindo, quando acordava. E era convulsão de tremer o corpinho todo, se debater. E aí era hospital, correria pra lá e pra cá”, conta Jana.

Enquanto cuidavam de Ysis e percorriam diversos profissionais na busca por informação e possibilidades de tratamento, Jana e Francisco lidavam com um quadro de instabilidade em que a filha passava, no máximo, alguns períodos melhor, sem um controle real. No final de 2021, as crises se intensificaram novamente, chegando a seis ocorrências por hora. Quatro medicações estavam sendo administradas, sem sucesso. “A neurologista na época me disse, com essas palavras: ‘eu não tenho mais o que fazer’, e incluiu uma quinta medicação”, conta Jana.

“Eu via minha filha dopada, com crise sem parar, e mais um remédio? Eu não aguentava mais dar remédio pra ela”, completa a mãe, preocupada com os efeitos colaterais do excesso de medicamentos – em doses elevadas –, que incluíam, segundo Jana, um quadro de desnutrição e uma gastrostomia – método de suporte nutricional por meio de um tubo introduzido no estômago.

Em março de 2022, conheceram o NEEM e iniciaram o tratamento de Ysis com cannabis, o que possibilitou a redução gradual de outras medicações. Aos três meses de tratamento, as crises cessaram e hoje Ysis, com sete anos, tem um ano de crises controladas. “A gente não tinha como contar o número de crises por dia, então contava por hora. Ela convivia com uma média de cem crises por dia e agora não tem crise”, afirma Jana, que ressalta a importância do trabalho realizado pelo NEEM. “Posso dizer que foi um milagre na vida da Ysis”, encerra.

Alívio para depressão de Waleska

Waleska Lima da Silva, 33, também é uma das pacientes do NEEM. Moradora do Alemão, ela começou a sentir, em setembro de 2013 – quatro meses depois de dar à luz seu filho, Rafael –, dores cada vez mais intensas, sem nenhuma explicação aparente. Consultou-se com diversos médicos ao longo de quatro anos, ouvindo muitas vezes que “não era nada” e que “era coisa da cabeça dela”, até perder todos os movimentos e se ver em uma cadeira de rodas.

Em 2017, finalmente encontrou o atendimento adequado, no Hospital do Fundão e, após uma biópsia, foi diagnosticada com distrofia muscular de cintura, doença neuromuscular degenerativa que afeta predominantemente a região pélvica (quadris e coxas), mas, à medida que progride, atinge também a região escapular (ombros e braços). “No início, eu achava que a dor estava na perna. Porque ficava muito pesada, muito dura. Você quer andar e não consegue. Mas, com o tempo, eu percebi que não era na perna, porque se batesse na minha perna eu não sentia nada. Era como se eu quisesse andar pra frente e alguém estivesse puxando meus quadris, minha lombar, para trás. Como quando você quer sair do mar mas é puxada e você tem que fazer muita força para sair do lugar. Um peso muito grande, de não conseguir levantar a perna, eu não tinha força para levantar”, descreve.

Você acaba virando uma ativista, defendendo mesmo a causa. Quando eu vejo uma pessoa com dores crônicas, eu falo sobre o tratamento com cannabis. E as pessoas ainda têm muito preconceito. Acham que você vai virar usuária de droga

Waleska trabalhava como promotora de crédito consignado e chegou a trabalhar com dores por um ano. Parte de suas tarefas ela podia realizar sentada, mas também havia visitas externas. “Eu andava bem devagar, às vezes estava andando no centro da cidade e, do nada, caía no chão”, recorda. Até que, em outubro de 2014, foi demitida porque não conseguiu bater a meta exigida. “Ninguém com dor consegue bater meta”, diz ela, que não chegou a contar a seus superiores que estava convivendo com dores.

Em 2015, quando já estava perdendo os movimentos, conheceu a fisioterapeuta Monica Albuquerque, que há muitos anos fundou no Alemão o Instituto Movimento e Vida, onde atende pacientes com diversos tipos de problemas e que não têm recursos para pagar os tratamentos de que necessitam. “Eu precisava da minha família pra tudo. Pra me pôr sentada no sofá, pra me levar à rua, pra tudo. Foi quando eu conheci a doutora Monica, que me ajudou muito, sou muito grata por tudo o que ela fez por mim”, conta.

Além da fisioterapia em si, Waleska encontrou, ali, um apoio psicológico que afirma ter sido fundamental naquele momento, em que já tinha ouvido de médicos que estava “maluca” e se sentia desacreditada. “Todo mundo falava que eu não conseguia andar por medo, acabei achando que era medo, mas era dor. É muito cansativo ter que provar que você está com dor”, diz. “Com as sessões de fisioterapia, fui recuperando os movimentos aos poucos. Um trabalho de formiguinha”, recorda.

De 2017 até o ano passado, num quadro depressivo, em que se via dependente para tudo, Waleska usava remédios como Clonazepam (Rivotril), para dormir, e Fluoxetina. “E eu nem sabia que o que eu tinha era uma depressão, por falta de conhecimento mesmo. A depressão é um tabu, as pessoas tendem a ir pelo caminho de ‘ah, para de palhaçada’. Mas eu hoje tenho conhecimento de que entrei num estágio de depressão profunda. Eu não queria contato com ninguém”, diz Waleska. “Eu tinha perdido minha expectativa de vida toda, mesmo. Eu só esperava pela morte, como eu inclusive desejei várias vezes”, conta.

As dores físicas fundiram-se à dor da perda de autonomia e à frustração por não poder viver, como havia sonhado, a maternidade – que ela tanto desejava – ao longo desse período. “Eu criei na minha cabeça a ideia de uma maternidade perfeita, queria passear com meu filho e não poder fazer isso me deixava muito mal”, lembra.

Ela já tinha ouvido falar da cannabis medicinal, mas era algo distante. “Eu não tinha dinheiro nem pra pagar uma fisioterapia, que dirá para comprar o óleo de cannabis medicinal. Totalmente fora da minha realidade, sem condições”, afirma. Até que, em 2022, conheceu Rafaela França (NEEM), que lhe apresentou a substância “Começamos com um óleo, não tive muito sucesso, já que meu caso era de dor crônica, então passamos para outro, e aí o resultado foi imediato: comecei numa sexta-feira e sábado eu já acordei diferente”, recorda. “Acordei e pensei ‘tem alguma coisa estranha’. Quando cheguei na cozinha, vi que eu não estava me segurando nos armários, falei ‘mãe, não acredito’. Tomei um banho e tentei sair de casa andando sozinha pelo beco, devagar, pela rampa. Daí pra frente foram só avanços. Em setembro vai fazer um ano que estou usando e são só avanços”, conta Waleska.

Hoje, ela usa dois tipos de óleo de cannabis, tratando suas dores crônicas e sua saúde mental: sete gotas pela manhã e sete gotas à tarde do óleo que contém canabidiol (CBD) – que age como analgésico, indicado exatamente para dores crônicas – e Tetrahidrocanabinol (THC) – que atua como relaxante muscular e anti-inflamatório –, e 15 gotas à noite do que contém somente o CBD. Eliminou, assim, o Clonazepam, que usava para dormir.

“Eu voltei a sonhar. Não foi só a dor que foi embora. Foram meus medos, a falta de perspectiva. Hoje eu tenho vontade de fazer diversas coisas. Eu até viajei com a minha família, juntamos todo mundo e viajamos, organizei uma viagem e todo mundo topou. E até ano passado eu não tinha vontade de viajar, pensava ‘Deus me livre, vou ficar deitada lá’. Agora eu pude viajar, consegui me divertir, curtir o momento, ir à praia, com o apoio da minha família, e foi muito bom. Coisas que eu nem imaginava mais”, comemora. “Pode parecer mínimo para muitas pessoas, mas pra gente, que perde tudo, é muito grande”, completa.

Eu não conseguia pegar minha neta no colo de jeito nenhum, não conseguia ajudar em nada. Hoje eu consigo ficar com ela no colo, andar com ela. Ela faz natação e eu que levo. Consigo fazer as minhas coisas. Isso não tem preço

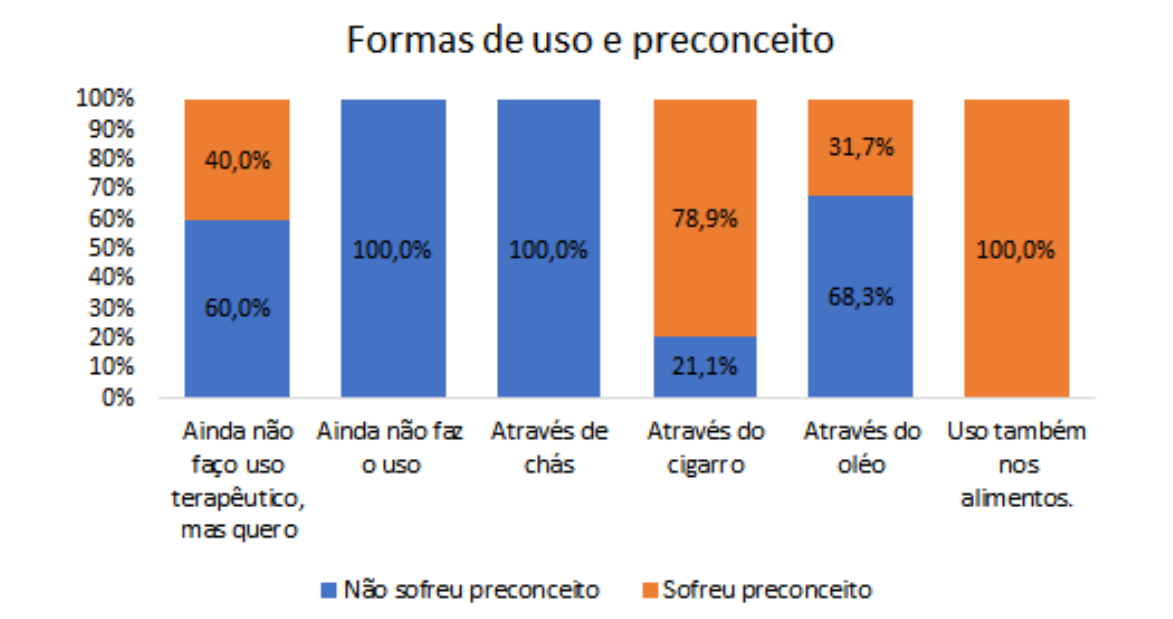

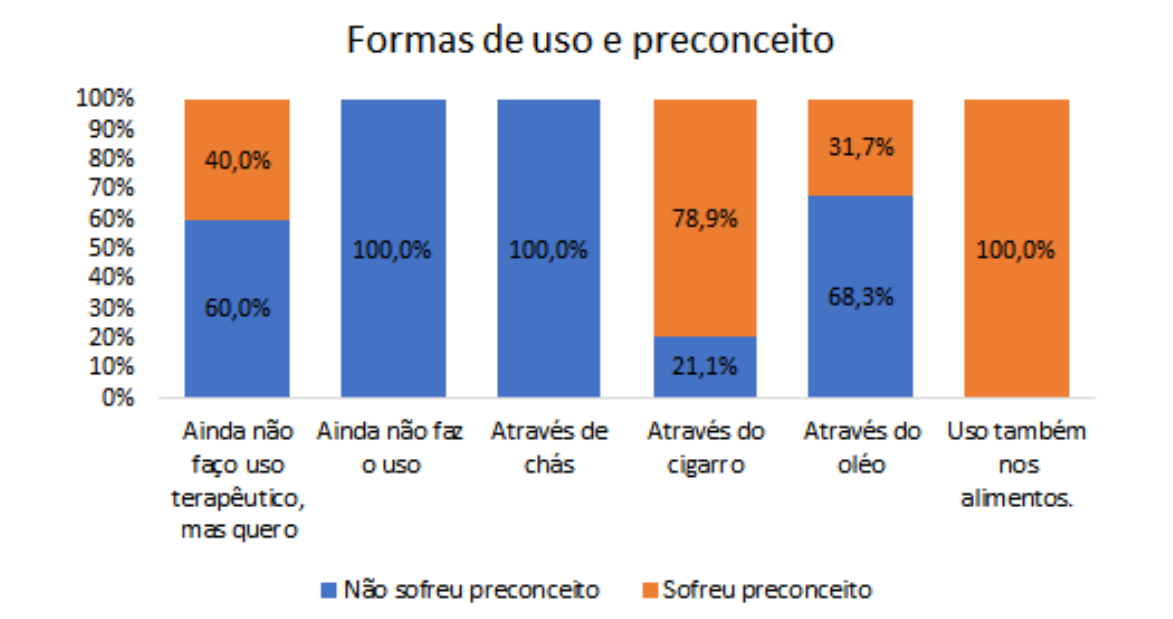

É nítida a felicidade de Waleska quando ela conta como sua vida mudou. Hoje, ela é inclusive voluntária no NEEM e ajuda a combater o preconceito em torno do uso terapêutico da maconha. “Você acaba virando uma ativista, defendendo mesmo a causa. Quando eu vejo uma pessoa com dores crônicas, eu falo sobre o tratamento com cannabis. E as pessoas ainda têm muito preconceito. Acham que você vai virar usuária de droga. Se você fala em cannabis, até aceitam, mas quando você fala que é óleo da maconha, já arregalam os olhos, dizem ‘Deus me livre, usar isso, ficar viciada, não quero’. A maconha foi muito esculhambada. É falta de conhecimento e de interesse também em estudar pra entender direito, porque se quiser saber é só buscar informação no NEEM, tem vídeo explicando, tem tudo. Só tem preconceito hoje em dia quem quer”, enfatiza.

Depois de nove anos, Waleska, que tem o ensino médio completo, deu continuidade à sua formação, ingressando em um curso de social media. “Eu tenho muito mais independência, já faço coisas sozinha, consigo ajudar em casa, varrer, subir escada, ter vida social. Coisas que eu não conseguia até um ano atrás e que estavam esquecidas dentro de mim. Algumas pessoas achavam que eu não era mais capaz, até eu mesma achava que não era mais capaz. E a primeira coisa que eu consegui foi fazer um curso”, conta, animada.

Se antes só podia sair de casa acompanhada, hoje se orgulha ao dizer que está se “descobrindo novamente”, consegue sair sozinha, recuperou grande parte de sua autonomia. “Eu fico muito feliz. Tem coisas que eu consigo fazer que nem eu sabia, vou aprendendo no dia a dia mesmo: levantar da cama sem o apoio das mãos, andar sem me segurar, subir um degrau sem me apoiar. De 10 centímetros, mas eu consigo. Levantar do sofá, não é sempre, mas às vezes eu consigo sem o apoio também. E era impossível pra mim, se você falasse um ano atrás que eu estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje, eu ia falar que você estava maluca, porque nem eu esperava mais”, celebra.

Uma vida sem dor para Gisela

Sintomas de ansiedade e de depressão, também comuns entre pessoas que buscam o tratamento com cannabis, costumam ser muito presentes em quem apresenta dores (5%), causadas por condições diversas, como a condição genética rara da Waleska ou o quadro de Gisela Lopes, 63, moradora da Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. Com fibromialgia – doença reumatológica que provoca fortes dores musculares em todo o corpo e não tem cura –, ela sofreu por “muito mais de dez anos”, em suas palavras, administrando duas medicações de tarja preta e trabalhando à base de morfina em um salão, até não suportar mais e deixar o emprego. “Eu saía pra trabalhar com dor, voltava do trabalho com dor, me entupia de remédios”, conta a cabeleireira, hoje aposentada.

A execução de tarefas normais do dia a dia tornou-se inviável para Gisela, que não conseguia lavar o banheiro de casa ou uma louça, por exemplo. “Minha lombar doía tanto que parecia que tinha alguém enfiando um ferro, parecia que o dia inteiro tinha alguém me maltratando a lombar. Era assim a minha vida”, relata. “Você não consegue esquecer a dor em momento nenhum. Você dorme pensando nela, com medo de não conseguir dormir por causa dela, e acorda com ela, com medo de como vai ser o seu dia com dor”, define. “Eu não tinha prazer em pegar minha neta no colo. Era só sentada”, recorda a cabeleireira, com a voz embargada pelo choro.

Queria que todo mundo soubesse o bem que esse tratamento me fez. Até para a minha cabeça. Eu hoje consigo entender melhor o que acontecia e falar melhor sobre isso. Todo mundo deveria ter acesso e informação a respeito. Eu não paro de usar a cannabis de jeito nenhum

Ao longo desse processo, Gisela tinha crises de ansiedade e sofria tanto que desenvolveu um quadro depressivo e questionava até mesmo sua vontade de viver. “Eu não tinha qualidade de vida. Eu não tinha bom relacionamento com ninguém em casa. Nem com meu marido, nem com os meus filhos, nem com a minha mãe. As pessoas também não entendem, vai pro lado de ‘ah, fulana é preguiçosa’. Aquilo ia me corroendo. Me doía, me doía demais. Minha parte social foi embora completamente. Porque eu estava nos lugares e pensava ‘gente, como é que eu posso estar num lugar cheio de gente se divertindo e só eu sentindo dor, que que é isso?’”, desabafa.

E, assim, passaram-se anos de tratamento reumatológico, sem sucesso. Anos marcados também pela ineficácia dos diversos analgésicos e antiinflamatórios que consumia. Na busca desesperada por alívio, experimentou medicamentos com intensos efeitos colaterais, como o chamado “Leite da Moreira” – que é contraindicado pela Fiocruz e foi inclusive proibido pela Anvisa por não haver sequer estudo científico que garanta sua eficácia e segurança –, o que a levou a ganhar muito peso com poucos dias de uso. “Você toma por oito dias e já ganha oito quilos também. Eu inchei demais. Você toma um remédio pra uma coisa e ele te ferra em outra”, diz.

Quando tomou conhecimento do tratamento com cannabis, há cerca de dois anos, Gisela quis experimentar, mas deparou-se com a dificuldade de acessar o medicamento, que ela não sabia como adquirir na favela e não tinha como pagar. Quando seu filho, Ricardo, conseguiu um frasco, ela impressionou-se com o resultado: parou de sentir dores e não teve nenhum efeito colateral – o que ela enfatiza.

Foi ao conhecer a Movimentos que ela passou a ter acesso gratuito à Cannabis e há um ano seu tratamento é contínuo. Com quatro gotas da substância pela manhã e quatro à noite, Gisela viu não apenas suas dores desaparecerem como controlada sua hipertensão – que a levou à emergência hospitalar diversas vezes. Não se sente mais depressiva e se emociona quando fala da superação das limitações que vinha enfrentando no cotidiano, em especial no que diz respeito à relação com sua família e à possibilidade de aproveitar o convívio com a neta, Cecília, de um ano e quatro meses. “Eu não conseguia pegar minha neta no colo de jeito nenhum, não conseguia ajudar em nada. Hoje eu consigo ficar com ela no colo, andar com ela. Ela faz natação e eu que levo. Consigo fazer as minhas coisas. Isso não tem preço”, vibra.

Aposentada, Gisela não voltará a trabalhar em salão, mas voltou a sentir disposição e faz atendimentos domiciliares a algumas clientes. Voltou a realizar tarefas diárias em casa e a ter vida social. “Me sinto mais calma e muito mais forte, mais segura. Muito mais forte mesmo”, diz.

Desinformação e preconceito

Para ela, os efeitos da maconha vão além de tratar a fibromialgia, porque ela deixou de ter “pensamentos ruins” e a sensação de impotência que tinha antes. “Queria que todo mundo soubesse o bem que esse tratamento me fez. Até para a minha cabeça. Eu hoje consigo entender melhor o que acontecia e falar melhor sobre isso”, conta. “Todo mundo deveria ter acesso e informação a respeito. Eu não paro de usar a cannabis de jeito nenhum. Enquanto eu tiver essa força, esse apoio da Movimentos, não paro de jeito nenhum”, encerra.

Para garantir o acesso de pessoas como Jana, Waleska e Gisela à maconha medicinal, Jéssica Souto afirma que o trabalho da Movimentos é, principalmente, o de vencer as principais barreiras que hoje se impõem. “A desinformação inviabiliza o acesso aos projetos que ajudam as pessoas que precisam do tratamento com a cannabis a conseguir acessar o medicamento e que assim teriam mais qualidade de vida. E o preconceito caminha junto com a desinformação; é a maior barreira de todas. Sem ele a gente teria mais possibilidade de informar”, diz a diretora executiva da organização.

“E são as ONGs, as organizações da sociedade civil, quem se organiza para fazer algo que é dever do poder público. Então o Estado, além de não garantir o acesso à saúde, ainda está prejudicando essas pessoas. O principal ponto é a gente conseguir informações de que essas pessoas que fazem uso da maconha para fins terapêuticos existem e que o número de usuários seria muito maior se elas tivessem acesso a informação sobre isso”, encerra.

Apoie o #Colabora.

Queremos seguir apostando em grandes reportagens, mostrando o Brasil invisível, que se esconde atrás de suas mazelas. Contamos com você para seguir investindo em um jornalismo independente e de qualidade.

Últimas do #Colabora

Relacionadas

Luiza Sansão

Jornalista dedicada aos direitos humanos, foi repórter e editora da Ponte Jornalismo, trabalhou no jornal O Dia e no De Olho Nos Ruralistas e publicou como freelancer em veículos como Revista Piauí e Carta Capital. Cobre e acompanha o Caso Rafael Braga desde 2013. Com a reportagem "Torturas do Exército levaram Juan Forrastal ao suicídio", na Revista Adusp, recebeu Menção Honrosa do Prêmio Herzog em 2013.