ODS 1

Sala de aula da aldeia Piwiri onde carteiras levam a logomarca da Agip Oil: petroleira italiana explorou a região por quase duas décadas (Foto: Diego Lucero / InfoAmazonia)

Petroleiras aproveitam disputas entre indígenas e ocupam papel de Estado na Amazônia equatoriana

Nos últimos 30 anos, as três empresas que operaram o bloco 10, área de extração de petróleo na Amazônia equatoriana, adotaram estratégias para fragmentar as comunidades e torná-las dependentes de suas atividades. Mas líderes e organizações indígenas resistem a essa pressão.

(Emilia Paz y Miño e Isabela Ponce* – GK) – Sentada em um pequeno barco cinza, Rosa Aranda molha os dedos das mãos na água do rio Villano, que percorre cerca de 100 km no sudeste da Amazônia equatoriana. Enquanto navega, ela planeja as aldeias que visitará nos próximos três dias: Piwiri, Kamunwi e Yutzuyaku. Aos 45 anos, Aranda preside Moretecocha, uma comuna (ou governo indígena) que reúne oito aldeias do povo Kichwa. Suas visitas têm um objetivo claro: fiscalizar se a Pluspetrol, petroleira de origem argentina e radicada na Holanda que opera no território desde 2019, está cumprindo os acordos firmados com as comunidades nos últimos quatro anos.

Para a empresa, este é o bloco 10 – uma área delimitada oficialmente à prospeção e exploração de petróleo. Para Aranda, é simplesmente sua casa. Aranda sai de Paparawa, um porto no fim de uma estrada construída pela Agip Oil, petroleira italiana que operou o bloco por quase duas décadas até 2019 – depois comprado pela Pluspetrol. Ela sobe a bordo de um peque-peque, o pequeno barco cinza cujo nome imita o som rítmico de seu motor. A viagem pelo rio Villano pode levar até quatro horas, dependendo do volume de chuvas nos dias anteriores.

Em uma manhã quente, úmida e nublada de outubro de 2024, Aranda desembarca em Piwiri, aldeia da qual é presidente e onde vivem seus irmãos e outras famílias. Localizada na província de Pastaza, uma das seis da Amazônia equatoriana, Piwiri integra uma das 77 áreas reservadas na floresta tropical e na costa do Equador para a exploração de petróleo.

O Equador tem 16% de sua área concedida a petroleiras públicas e privadas, segundo o Ministério de Minas e Energia do país. É ainda o país latino-americano com mais terras indígenas afetadas pela extração: quase metade — 207 dos 437 territórios com blocos petrolíferos concedidos — está no país, resultando em uma sobreposição de 21 mil km².

Esta análise faz parte do projeto transfronteiriço Até a Última Gota, uma iniciativa jornalística que reúne quatro veículos de comunicação de países amazônicos para explorar os impactos da indústria petrolífera na região.

Gostando do conteúdo? Nossas notícias também podem chegar no seu e-mail.

Veja o que já enviamosO petróleo marca a história do Equador há mais de um século. O primeiro poço foi explorado na costa em 1911, mas foi apenas em 1972 que ele se consolidou como o pilar da economia nacional. Desde então, se mantém entre os principais produtos de exportação do país. Porém, junto com o desenvolvimento econômico, vieram impactos devastadores.

O caso Chevron é o mais emblemático, tanto pela magnitude dos danos causados quanto pelo litígio que ganhou repercussão internacional. A empresa norte-americana, antes chamada Texaco, despejou mais de 16 bilhões de galões de resíduos tóxicos no norte da Amazônia equatoriana ao longo de quatro décadas, até o início dos anos 1990.

E esse não foi um caso isolado, nem a única região afetada: entre 2012 e 2022, ocorreram 1.584 vazamentos de petróleo, principalmente devido à falta de manutenção dos oleodutos, segundo o Ministério do Meio Ambiente, Água e Transição Ecológica. Atualmente, ocorrem pelo menos dois derramamentos por semana no país.

Apesar desse histórico, os dois últimos governos, de Guillermo Lasso e Daniel Noboa, apresentaram planos para expandir a fronteira petrolífera. As reservas disponíveis nos mais de sete mil poços em operação são limitadas, alerta Fernando Santos Alvite, especialista em petróleo e ex-ministro de Energia e Minas no governo de Lasso. Segundo ele, estimativas indicam que restam apenas dois bilhões de barris no país, suficientes para mais dez a 12 anos de exploração, podendo chegar a 15 ou 20 anos com a otimização da produção.

Para contornar o esgotamento das reservas, os dois governos propuseram ampliar a fronteira petrolífera, focando justamente no sudeste da Amazônia, em áreas próximas ao bloco 10. Em outubro de 2024, a equipe do GK, veículo equatoriano do projeto transfronteiriço Até a Última Gota, percorreu esse bloco por onde a exploração avança apesar da resistência de alguns grupos indígenas.

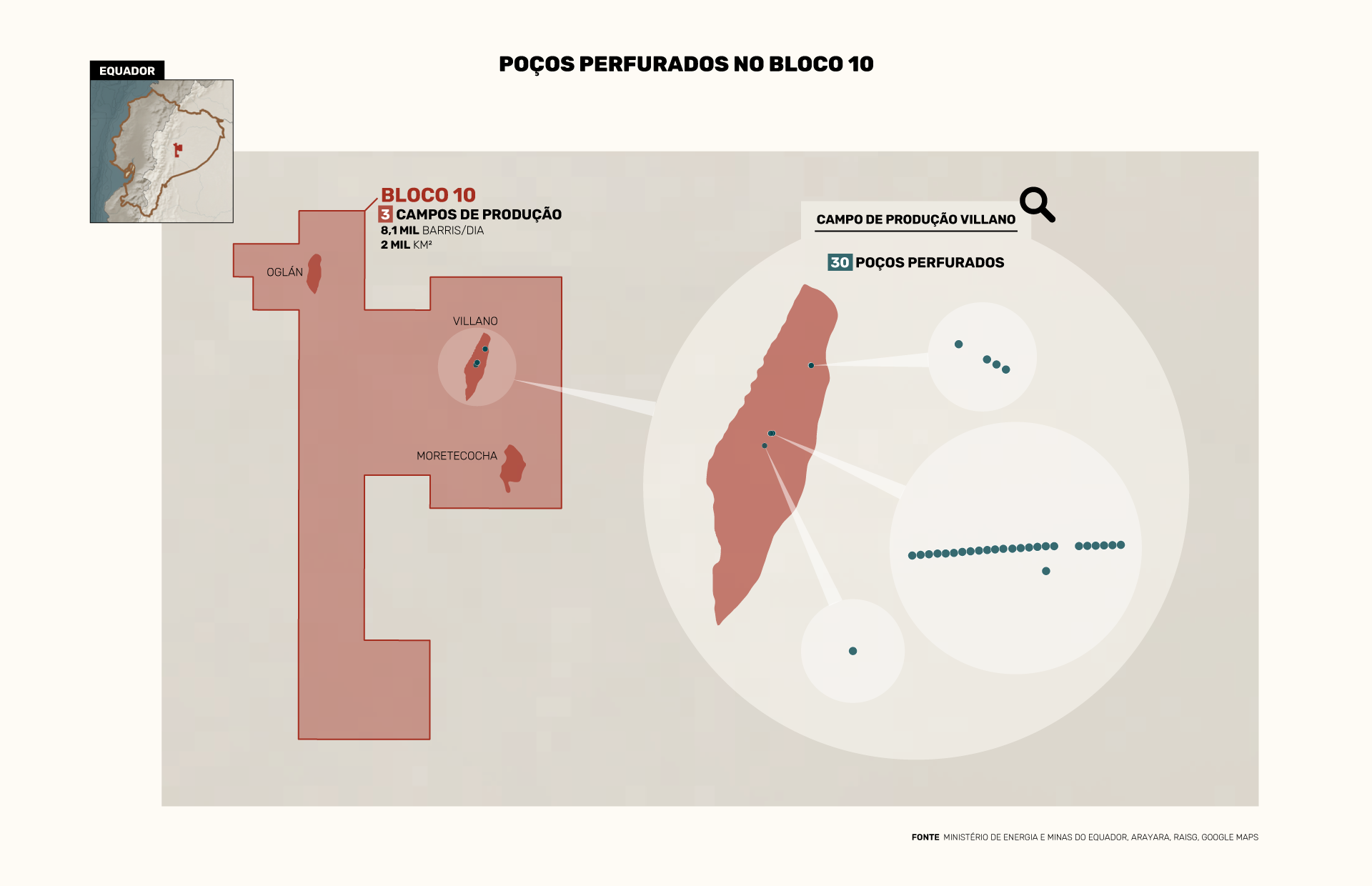

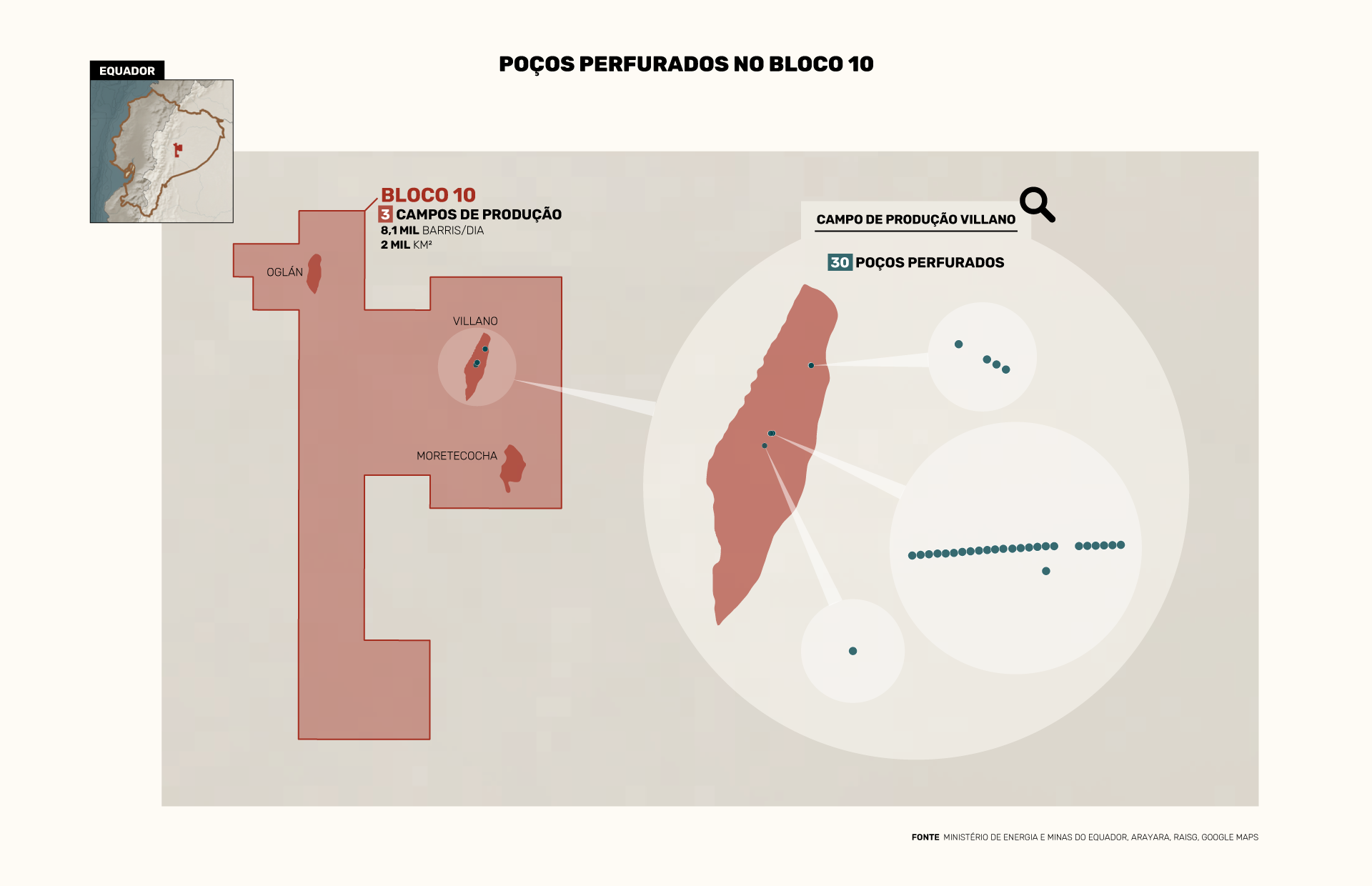

Ele cobre 2 mil km² e registra uma produção diária de 8,1 mil barris de petróleo, de acordo com o Ministério de Energia e Minas do Equador. Dentro dessa concessão, há três campos petrolíferos, que, juntos, somam 30 poços já perfurados. Desses, 21 estão em operação, todos sob gestão da Pluspetrol, cuja concessão se estende até o final de 2033. A empresa é propriedade da família Rey Rodríguez, uma das mais ricas da Argentina, mas tem sede na Holanda.

A Pluspetrol é a terceira petroleira a operar na região e a mais recente com quem Rosa Aranda e outras lideranças precisaram negociar. O bloco 10 foi concedido pela primeira vez em 1987 à empresa americana Arco-Oriente. No ano seguinte, a companhia iniciou pesquisas no campo Villano para determinar a quantidade e o tipo de óleo daquele subsolo.

Ao longo de 35 anos, a exploração do bloco 10 pelas empresas Arco-Oriente, Agip Oil e Pluspetrol desencadeou conflitos familiares e divisões entre as lideranças indígenas. Essas dinâmicas de poder e os impactos resultantes, especialmente em uma região com acesso precário à saúde, educação e emprego, são tema de pesquisa de especialistas como Marisol Rodríguez.

Rodríguez é mestre em antropologia pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso) em Quito e estuda o bloco 10 há sete anos. Ela afirma que, quando a Arco-Oriente chegou à região, seus funcionários tentavam corromper as lideranças indígenas, oferecendo-lhes dinheiro que supostamente deveria beneficiar toda a comunidade. Para os mais resistentes, diz Rodríguez, a estratégia incluía viagens à cidade costeira de Guayaquil, um dos principais portos turísticos do Equador. Foi assim, segundo a pesquisadora, que começou uma “ruptura do tecido social das comunidades de dentro para fora”.

Leonardo Viteri também conhece as práticas das petroleiras. Com quase 40 anos de atuação na região, ele já liderou diversas organizações indígenas e participou de negociações com as três empresas que operaram no bloco 10. Viteri lembra, por exemplo, que a chegada da Arco-Oriente ocorreu “sem nenhum tipo de processo de consulta, sem nenhum tipo de acordo”.

Na época, a Arco-Oriente tinha apenas um ano de exploração sísmica e perfuração de poços exploratórios, mas os conflitos com as comunidades não demoraram a surgir. Um estudo da Flacso destacou que a disputa rapidamente ganhou contornos “muito políticos”, coincidindo com um período de crescente mobilização em defesa da floresta amazônica.

As comunidades de Pastaza, por sua vez, conheciam os impactos da exploração petrolífera na província vizinha de Napo. O estudo também detalha o tratamento inadequado de resíduos tóxicos, a poluição sonora provocada pelas explosões de dinamite, o aumento de doenças de pele, entre outros problemas. Elas não queriam que a história se repetisse ali.

Por isso, em 1989, a extinta Organização dos Povos Indígenas de Pastaza (Opip) organizou um protesto contra a exploração petrolífera na região. A mobilização resultou em uma reunião entre indígenas, representantes da petroleira e do governo de Rodrigo Borja (1988-1992). As discussões se estenderam por oito dias e culminaram na assinatura dos Acordos de Sarayaku, primeira tentativa de impor limites à atividade nas terras do bloco 10.

Viteri afirma que o documento tinha quatro pontos principais: suspender as operações exploratórias, regularizar os territórios, reparar danos ambientais e estabelecer um diálogo entre o Estado, a empresa e a etnia Kichwa de Pastaza. “Mas quando os representantes foram embora, o Estado não cumpriu [o acordo], e a empresa continuou a exploração”, lembrou.

Em 1990, um novo protesto foi organizado nos arredores da comunidade de Villano para tentar impedir que a Arco-Oriente continuasse suas atividades. O local ficava próximo ao recém-instalado campo petrolífero de mesmo nome. Segundo Viteri, cerca de 600 pessoas participaram de uma caminhada, mas se depararam com uma área militarizada. Logo também descobriram que diversas lideranças haviam sido cooptadas pela empresa, assinando novos acordos que garantiam a continuidade da operação.

Antonio Vargas, líder indígena histórico do Equador, presidiu a Opip por duas ocasiões. Em Puyo, capital da província de Pastaza, ele lembra que, no início dos anos 1990, todos os Kichwa faziam parte da Opip. Mas, com a chegada da Arco-Oriente, três aldeias se desligaram da organização. Essas comunidades passaram a negociar diretamente com a empresa, que oferecia serviços de educação e saúde.

Com uma voz baixa e pausada, Vargas resume o impacto daquele momento: foi assim que os Kichwa de Pastaza entraram na “era do petróleo”. Quase uma década depois, no final de 1999, a Arco-Oriente deixou o país, e no ano seguinte a Agip Oil assumiu o bloco 10. A nova operadora manteve estratégias semelhantes para dividir os indígenas e firmou contratos para melhorar o acesso à saúde com organizações que não eram reconhecidas pela Opip.

Entre elas estava a Associação de Desenvolvimento Indígena da Região Amazônica (Asodira), formalmente criada no início dos anos 2000 por moradores da região com um único propósito: atuar como intermediária legal para canalizar os recursos da petroleira às comunidades. Ector Mayancha, um dos fundadores, disse que o papel da associação era puramente administrativo. A Asodira foi dissolvida em 2009, quando as comunidades optaram por firmar acordos diretamente com a empresa.

As táticas adotadas pela Arco-Oriente e pela Agip Oil para lidar com as comunidades indígenas remontam a mais de 30 anos. Para entender como essas negociações continuam acontecendo, Rosa Aranda investigou os acordos firmados com a Pluspetrol, atual operadora do bloco. Na aldeia de Piwiri, os indígenas dizem ainda aguardar o repasse dos recursos prometidos pela petroleira para a construção de novos peque-peques, a manutenção da pista de pouso e a compra de materiais de construção.

Aranda gostaria que a petroleira deixasse o território, mas, por ora, sua luta é para garantir que os acordos sejam cumpridos. Se novos poços ou campos forem abertos, ela exige que a empresa respeite a consulta prévia, livre e informada, garantida pela Constituição do Equador. Na prática, isso significa que o Estado deve fornecer informações claras e consultar as comunidades antes de autorizar empreendimentos em suas terras. No entanto, segundo especialistas como a advogada Verónica Potes, essa prerrogativa raramente é respeitada no país.

(Foto: Diego Lucero /

InfoAmazonia)

Petroleiras no papel do Estado

O peque-peque que transporta Rosa Aranda navega sob um céu azul limpo, até as margens do rio Villano, cercado por árvores de um verde intenso. Foi ali que, poucos meses antes, surgira a comunidade de Yutzuyaku.

Os 21 fundadores do novo povoado anteriormente viviam na aldeia vizinha de Lipuno. Marcelo Cuji explica que a mudança ocorreu porque o espaço já não era suficiente. Além disso, seu irmão, Ricardo, presidente de Lipuno, negociava diretamente com a Pluspetrol. Segundo Cuji, ele tomava decisões que prejudicavam sua família, incluindo seus oito filhos.

Cuji conta que a Pluspetrol oferece aos indígenas empregos que consistem basicamente em capinar e remover obstáculos ao redor de um oleoduto. Segundo ele, o presidente de cada comunidade indica os homens que vão trabalhar no campo de petróleo.

O processo funciona da seguinte forma: a empresa emprega trabalhadores de oito povoados dentro do bloco, todos apontados pelos respectivos presidentes comunitários. Eles trabalham por 15 dias e, ao final, o grupo é substituído por outras pessoas, de outras comunidades. O salário varia entre US$ 500 e US$ 575 (cerca de R$ 3 mil a R$ 3,5 mil).

Cuji afirma que seus filhos foram excluídos do rodízio pelo próprio irmão, o que impediu sua família de acessar essa fonte de renda. Ele toma um gole de chicha — bebida fermentada tradicional à base de mandioca — e diz que, além disso, o irmão começou a se distanciar da família, outro motivo que os levou a deixar Lipuno definitivamente. Agora, seu filho Gabriel, presidente da recém-fundada Yutzuyaku, planeja se aproximar da Pluspetrol. Ele quer negociar um novo acordo e garantir trabalho para a comunidade.

Aranda compartilha a chicha com Marcelo e o filho Gabriel. Como presidente de Moretecocha, ela diz que incluirá a nova comunidade à associação, que reúne oito aldeias, das quais sete já assinaram acordos com a petroleira.

A divisão entre famílias, provocada pelos conflitos envolvendo as petroleiras no bloco 10, é o foco da pesquisa de Guillaume Fontaine, professor da área de políticas públicas da Flacso. Ele diz ter havido denúncias de irregularidades na consulta prévia às comunidades do setor Villano Norte, o que acabou desencadeando conflitos entre elas.

Alexandra Almeida, que também atuou junto às comunidades do bloco 10 pela organização Acción Ecológica, afirma que, na Amazônia, os governos em exercício têm negligenciado as necessidades básicas das populações indígenas, como saúde, educação, moradia e saneamento. Segundo ela, aquilo “que deveria ser responsabilidade do Estado” acaba sendo suprido pelas empresas.

As petroleiras assumem um papel social que vai além da oferta de empregos, estendendo-se também à educação. Na escola da comunidade Piwiri, entre paredes de madeira gastas e rachadas, as carteiras amarelas de metal exibem o logo da Agip Oil. As mochilas, verdes ou azuis, carregam a marca da Pluspetrol, que também forneceu os cadernos, canetas e lanches.

O Ministério da Educação do Equador paga o salário de apenas um professor para a escola. Leonidas Vargas, da etnia Achuar, leciona para 16 alunos de entre 13 e 20 anos e precisa cobrir disciplinas como matemática, espanhol, literatura, ciências naturais, estudos sociais e inglês.

Para atender a todos, as aulas seguem um rodízio: nas segundas e quartas-feiras, vão os alunos dos últimos anos do ensino fundamental; nas terças e quintas, os mais velhos; e, às sextas, todos participam de atividades de educação física, artes e revisão de conteúdo. “As crianças que terminam a educação primária não têm facilidade para seguir os estudos”, diz Vargas. “Tenho alunos de 19 e 20 anos que não sabem ler, nem conseguem identificar os números”.

Vargas afirma que os pais dos alunos pagam uma mensalidade de US$ 5, mas quando atrasam o pagamento, o colégio é temporariamente fechado. Segundo o professor, isso ocorreu em Piwiri em 2024.

A comunidade de Kamunwi, localizada a 15 minutos de Piwiri de peque-peque, passa por uma situação semelhante. Irma Andy é a única professora. “Não tem como trabalhar”, lamenta. Ela conta não haver material disponível para os alunos e, quando viaja para sua cidade natal, aproveita para fazer impressões por conta própria. O Ministério da Educação fornece os livros, mas isso não supre todas as necessidades dos estudantes.

Sendo a única professora, Irma Andy divide a sala em três grupos e também leciona uma variedade de disciplinas, incluindo cultura estética, educação física, matemática, espanhol, literatura, ciências naturais, estudos sociais, quíchua e inglês.

Andy e outros membros da comunidade recebem Rosa Aranda no centro comunitário de Kamunwi – um espaço amplo e aberto, com pé-direito alto, coberto por folhas de palma seca, onde uma mesa e bancos de madeira reúnem os moradores. Aranda cumprimenta a todos, faz piadas, alterna entre quíchua e espanhol, aceita a chicha que lhe oferecem e, em seguida, pergunta: há novidades sobre a petroleira? Receberam algo? Alguém os visitou recentemente?

O presidente da comunidade de Kamunwi, Camilo Tapui, responde que a Pluspetrol havia prometido enviar US$ 10 mil para a construção de um peque-peque, além da compra de roupas e materiais de construção, mas que nenhum recurso havia chegado.

Enquanto isso, as crianças que passam ao lado do centro comunitário carregam mochilas estampadas com o logo da Pluspetrol. Nessas comunidades, muitas vezes há apenas um banheiro, as escolas têm móveis desgastados, os empregos são escassos, e a economia é baseada na subsistência. Por isso, uma mochila nova, ali, não passa despercebida.

Agentes de saúde a serviço de petroleiras

As mochilas e materiais escolares fornecidos pela Pluspetrol não são os únicos “benefícios” concedidos aos moradores do bloco 10 no acordo assinado. Em outra visita, Rosa Aranda conheceu uma agente de saúde que, por questões de segurança, preferiu não se identificar. Ela é funcionária da Hanaska, empresa terceirizada da Pluspetrol.

A agente de saúde tem conhecimentos básicos de enfermagem, mas sua principal função é visitar as casas para falar sobre prevenção de desnutrição infantil, alcoolismo e suicídio. Além disso, orienta os moradores sobre higiene e qualidade da água para prevenir doenças, utilizando o material impresso enviado pela Hanaska.

A agente explica que orienta as mães a lembrarem os filhos de lavar as mãos antes de comer e tomar banho. As crianças fazem isso com a água captada, sem tratamento, de um córrego e distribuída por mangueiras. Também podem se banhar no rio, mas algumas mães relatam que, nos últimos anos, após o banho, têm surgido “bolinhas” na pele das crianças, seguidas de manchas brancas que coçam. Elas atribuem o problema à contaminação causada pela atividade petrolífera.

No entanto, não há estudos suficientes para comprovar ou refutar essa relação. As manchas na pele de uma criança de uma das comunidades, por exemplo, poderiam ser infecções fúngicas causadas pelo clima quente e úmido.

Diariamente, ela atende quem procura o posto de saúde — uma construção de alvenaria que abriga apenas uma maca, uma mesa antiga e uma prateleira onde repousa uma máscara de oxigênio. Assim como os outros 19 profissionais de saúde que atuam no bloco 10, ela não tem autorização do Ministério da Saúde do Equador para prescrever medicamentos. Seu trabalho se limita a fazer recomendações e, em grande parte do tempo, preencher formulários — todos estampados com a logomarca da Pluspetrol.

Se houver alguma emergência, ela liga para a Hanaska solicitando o encaminhamento do paciente ao centro de saúde mais próximo, que fica a uma hora de peque-peque. Se o indivíduo precisar de atendimento em um hospital mais estruturado, a viagem continua por mais duas ou três horas de carro até Puyo.

“Eu sempre digo: ‘É preciso se cuidar muito, porque estamos longe [do atendimento à saúde]’”, afirma a profissional de saúde. Ela recebe um salário de US$ 470 (R$ 2,8 mil) por mês, equivalente a um salário mínimo do Equador. Outro funcionário que pediu para não ser identificado disse que auxilia moradores no manejo de resíduos sólidos, além de elaborar relatórios: a cada 15 dias, em uma reunião com a petroleira, eles falam sobre a percepção das comunidades em relação à empresa.

Questionada pela reportagem, a Pluspetrol informou que contrata, por meio de terceirizadas, 552 pessoas das comunidades do bloco 10 para trabalhos rotativos, entre elas a agente de saúde.

A petroleira também contrata empresas comunitárias. Para a manutenção e a limpeza da estrada Villano-Pandanuque foi escolhida a Asovillano, formada por profissionais da comunidade Ilipi, na zona de influência do campo de Villano.

Doris Gualinga, ex-presidente da Asovillano, afirma que 95% da equipe é composta por mulheres. Diariamente, elas limpam a vegetação com facões percorrendo uma estrada que atravessa as comunidades. Assim como os homens que atuam nos oleodutos, essas mulheres vivem nos povoados que firmaram acordos com a Pluspetrol.

Uma análise do projeto Até a Última Gota, com dados de cobertura florestal do Global Forest Change, da Universidade de Maryland, mostra que, no bloco 10, há um padrão de desmatamento ao longo das vias que levam aos campos de petróleo. Esse impacto foi particularmente evidente em 2022, quando 563 km² foram desmatados dentro do bloco. No total, o desmatamento dentro do bloco entre 2001 e 2023 foi de 3.622 km².

Rosa Aranda afirma ter tentado discutir com Doris Gualinga os detalhes de sua relação com a petroleira, mas a ex-presidente se recusa a falar sobre o assunto. Embora não queira trabalhar com as empresas associadas à Pluspetrol, Aranda critica a distribuição desigual dos empregos nas comunidades, como no caso dos irmãos Cuji, onde as indicações para trabalho seguem critérios que favorecem algumas famílias em detrimento de outras.

Aranda teve acesso a um documento de 2022 da diretoria de assuntos comunitários da Pluspetrol, no qual seu nome constava em uma lista de profissionais impedidos de participar de processos seletivos. Para ela, a medida é uma retaliação por seu trabalho na região.

Não seria a primeira vez que um Aranda enfrenta a retaliação de uma petroleira, segundo ela. Em 2018, um grupo de mulheres protestou em Quito em defesa da consulta prévia e pelo fim da exploração petrolífera na Amazônia equatoriana. Neste período, a Agip Oil ainda operava no bloco 10. Entre as manifestantes, estavam Salomé Aranda e Noemí Andy, respectivamente a irmã e a esposa de Armando Aranda, também irmão de Rosa.

Na época, Armando trabalhava como agente de saúde para uma empresa terceirizada da Agip Oil. Ele contou à reportagem que foi pressionado pela petroleira a renunciar ao cargo por conta do envolvimento de sua família no protesto, mas se recusou a ceder. Em resposta, a empresa rescindiu o contrato de todos os profissionais de saúde do bloco 10, recontratando a maioria poucos dias depois — Armando, porém, ficou de fora.

Casos desse tipo levaram os indígenas a incluir cláusulas de proteção ao emprego nos acordos com as petroleiras. Segundo a Pluspetrol, foram firmados 17 contratos com 28 comunidades do campo Villano. Um deles, assinado com o povo Huito, estipula que pelo menos 70% da mão de obra contratada seja local.

Outro convênio, firmado em 2021 com a comuna Moretecocha, prioriza a contratação de profissionais locais para atuar nas áreas de saúde e manutenção. No entanto, Aranda ressalta a importância de uma fiscalização contínua para garantir seu cumprimento.

Sobre as negociações da Pluspetrol com líderes favoráveis à exploração, que geram conflitos entre comunidades, a empresa afirmou por escrito que respeita “a estrutura organizativa” e “a autonomia na escolha de líderes”. Também declarou que seus processos de contratação são “abertos e transparentes”, garantindo a participação de todos os moradores das áreas impactadas pelo campo Villano.

Iminente abertura de novos campos

Em 2022, membros da extinta Opip criaram a Pakkiru, que hoje representa 16 comunas, povos e associações indígenas da etnia Kichwa de Pastaza. Luis Canelos, presidente dessa organização, quer unir as comunidades para resistir à exploração de petróleo.

Canelos reconhece que nem todas as comunidades integram a Pakkiru porque algumas apoiam a exploração de petróleo. Segundo ele, o problema surge quando os indígenas perguntam o que a organização pode oferecer em troca do apoio contra a extração: “Não temos condições de suprir as necessidades não atendidas” pelo Estado.

A Pakkiru não é a única afetada por divisões internas. Por décadas, a Associação de Comunidades Indígenas de Arajuno (ACIA) manteve uma posição unificada contra a presença das petroleiras em seu território, também parte do bloco 10. Em 2023, a ACIA foi substituída pela AKAT, que agora representa 27 comunidades nas proximidades de Oglán, um campo inativo dentro do bloco 10.

Diana Tanguila é esposa de Canelos e presidiu a AKAT entre 2021 e 2023, período em que disse ter sido pressionada a assinar um acordo com a Pluspetrol — algo que ela resistiu a fazer. Logo após sua saída, seu sucessor, Patricio Vargas, firmou o contrato com a petroleira. Ele foi contatado pelo menos dez vezes para esta reportagem, mas não concedeu entrevista.

Tanguila afirma que, hoje, a maioria dos membros da AKAT vê a reabertura do campo de Oglán como a melhor alternativa para as comunidades. Segundo ela, se uma consulta prévia for realizada, a proposta provavelmente será aceita.

Oglán, no entanto, não é o único campo que pode ser explorado nos próximos anos na Amazônia equatoriana. O governo do presidente Daniel Noboa demonstra interesse em lançar uma nova rodada de licitações para o setor. O movimento de expansão petrolífera no Equador prevê a abertura de novas áreas no sudeste da Amazônia, como anunciou María Cristina Mogollón, então vice-ministra de Energia e Minas, em outubro de 2024.

A Pluspetrol planeja ativar o campo Siccha, também localizado no bloco 10. Segundo o estudo de impacto ambiental da área, a fase de construção poderia causar impactos severos, como a alteração da paisagem, compactação do solo, aumento dos níveis de ruído e maior turbidez nos corpos hídricos próximos. Os impactos moderados incluem o deterioro da qualidade do ar e o aumento dos processos erosivos.

O estudo também identificou conflitos sociais, com destaque para os embates de interesse entre membros de duas comunidades. Segundo a descrição, houve “conflitividade e fragmentação da estrutura organizacional comunitária e das organizações sociais, provocadas pelas divergências de opinião da população em relação às atividades realizadas nas localidades da área de influência do projeto”.

Desde 1967, quando a antiga Texaco perfurou o primeiro poço comercial no norte da Amazônia equatoriana, as petroleiras não se preocuparam com uma exploração sustentável e a autonomia das comunidades, afirma Leonardo Viteri. Segundo ele, as estratégias empresariais sempre buscaram manter as populações dependentes, oferecendo-lhes apenas benefícios de curto prazo.

Quando o petróleo acabar, diz Viteri, “a população ficará sem alternativa”. O risco é que a exploração continue destruindo as florestas, afetando a caça e a pesca e levando as comunidades a um estado ainda mais grave de pobreza.

Rosa Aranda se recusa a aceitar esse destino. Um dia após visitar as comunidades, ela se instalou em um pequeno escritório improvisado dentro de uma casa antiga, na cidade amazônica de Shell – batizada em homenagem à petroleira anglo-holandesa que chegou ao Equador nos anos 1930.

Diante de uma longa lista de tarefas, ela organizou suas prioridades: cobrar o dinheiro que a petroleira deve a Kamunwi, buscar formas de incluir Yutzuyaku no acordo e se preparar para a viagem a Cali, onde participaria da COP16 de biodiversidade, realizada no final daquele mês de outubro — além de outras demandas que parecem não ter fim.

*Emilia Paz y Miño é jornalista, formada pela Universidade San Francisco de Quito (Equador), e é repórter da GK há dois anos cobrindo as áreas de meio ambiente, direitos humanos e gênero; Isabela Ponce – jornalista formada na Universidade Casa Grande, com mestrado em antropologia ambiental e desenvolvimento, é cofundado e diretora editoral da GK, site de jornalismo independente do Equador, com foco em Direitos Humanos

**Esta reportagem faz parte do especial Até a Última Gota, produzido com o apoio da Global Commons Alliance, um projeto patrocinado pela Rockefeller Philanthropy Advisors.

Apoie o #Colabora.

Queremos seguir apostando em grandes reportagens, mostrando o Brasil invisível, que se esconde atrás de suas mazelas. Contamos com você para seguir investindo em um jornalismo independente e de qualidade.

Outras matérias do especial Petróleo na Amazônia: Até a Última Gota

Relacionadas

InfoAmazonia

InfoAmazonia é um veículo independente que utiliza dados, mapas e reportagens geolocalizadas para contar histórias sobre a maior floresta tropical contínua do planeta. O cruzamento das notícias com os dados pretende melhorar a percepção sobre os desafios para a conservação da floresta.